诗意的村庄

——品读《一个人的村庄》

□ 王传珍

《一个人的村庄》是刘亮程的生命之书。

他生活在新疆一个叫黄沙梁的村庄,种地的同时也读书写诗,日复一日过着平常的生活。有一天,他来到乌鲁木齐打工。某个黄昏,站在城市的街道,看着落日滚向远方家的方向,他仿佛从睡梦中醒来,第一次在时间的缝隙里回望身后的故土。

在那之后的十年,他写下心中的村庄,以及在岁月河流中流淌的饱满鲜活的生命。在时间的漫漫风沙中,我们温柔地注视那个遥远的村庄:一个阔大、舒展、自在的天地。那里人和狗、树共存,和刮过村庄上空的风同处。在那里,生命没有高低之分,有的是相依共生,互相提携点醒。于是,一朵花、一只老鼠、一棵树、一截土墙都有自己的生命。

他慢慢地写,写一朵云的事,一朵花的事,一只蚂蚁的事。朴素温润的文字,唤醒我们心底久违的诗意。就如作家所说:“我的生活容下了一头驴,一条狗,一群杂花土鸡,几只咩咩叫的长胡子山羊,还有我漂亮可爱的妻子女儿。我们围起一个大院子、一个家。这个家里还会有更多生命来临:树上鸟、檐下燕子、冬夜悄然来访的野兔……我的生命肢解成这许许多多的动物。从每个动物身上我找到一点自己。我饲养它们以岁月,它们饲养我以骨肉。”

他写草地上的一朵花。对花微笑时,花也同时对他笑,他领悟到,他对一朵花的关注何尝不是对卑微如小野花的生命的鼓励。美好的事物总是富有生命力,从花朵那儿,他相信不管眼前的生活如何,未来终归会有美好的事发生,就像从不起眼的草丛中出乎意料地开出几朵小花。

人不能淹没在庸常的生活中,要学会抽离,这样才能活出人生的精彩。

他写小时候门前的树。人的记忆有时候是不可靠的,像水雾一样,在一年又一年的日光中“蒸发”。“为了避免迷失方向,人都喜欢把家安在大树下。”本来飘飘忽忽的日子成了一棵树,拼命往土里扎根、朝着天空生长。

作家在树下劳作时,一心向往外面的世界,“像一棵树一样,伸出所有的枝枝叶叶去找,伸到空中一把一把抓那些多得没人要的阳光和雨,捉那些闲得打盹的云,还有鸟叫和虫鸣,抓回来再一把一把扔掉”。

离家多少年之后才知道,那些和家人一起生活的时光正是最宝贵的。然而,一切已经过去,又正逐渐被遗忘,就像一段腐朽的干树根不再记得它曾经的枝繁叶茂、绿荫如盖……

“我总是把家乡和故乡当一场梦去写。我希望我的文字是一场一场的梦,一阵一阵的风,一片一片的月光。那些生活于尘土中的人们,那些在四季轮回中迷失了方向的人们,那些在大地的收获与亏欠中欣喜和痛苦的人们,他们会有一个朝上仰望的心灵。”刘亮程这样说道。

钢筋水泥的城市承载无尽的欲望;土地保存人类永恒的灵魂。那遥远的地方,是刘亮程一个人的诗意村庄,又何尝不是我们向往的梦想之地?我们在心灵的路上长途跋涉,希望有一天也能到达那远方的家。

一米时空里的天地文心

——读《一米寂静》有感

□ 李 钊

文字无声,内里却涌动着作家最炽烈、最深沉的力量,而我们该如何透过作家构筑的文字世界,接近和触摸文字背后对人生、专业和社会的思考,去感知无声文字里奔腾不息的力量呢?或许你能在《一米寂静》中找到答案。这是一部当代作家的访谈录,书中所收录的是文学评论家傅小平与莫言、贾平凹、马原、苏童、韩少功等当代作家,在一米见方的空间里进行的文学对谈,从理想、人生到艺术,从创作技巧、文学母题到文化思潮,傅小平与被访者的对话,不是简单的你问我答、你说我听的关系,而是既有不同文学观点的交锋,也有不同思想交织的共鸣,极富智慧的他们于寂静中碰撞出的思想火花,化成漫天繁星照亮着我们抵达作家丰富内心,以及辽阔文学世界的道路。

尽管文学的形式丰富多样,却与社会生活始终息息相关,因为文学的基础不仅建立在活生生的人性之上,文学作品更能充分表达我们每个人共有的情感和希望。“文学需要生活,生活需要文学”,莫言认为小说从根本上说写的是人与人之间的关系,不管时代怎样变迁,不论文学样式如何,文学的基本诉求永远都是让人生活得更好,让人得到更全面、自由的发展。著名的先锋派作家马原像是一个冷静的生活观察者,对他来说,小说是虚构的艺术,他在文学创作中会从形而上的角度去思考,不会只停留于生活本身,而他也一直关注着人类永远的困境和命题。苏童视文学为生活赠予的礼物,他认为作家和生活的关系,“其实从来不是亲密的拥抱,也不是攻击性的炮火,而是高度三公尺的飞行”,这是极富哲学思辨的回答,若即若离的距离、关照现实的创作、文学表达的自由和独特,正是他所在追求的“三公尺的理想”。创作离不开生活体验与观察思考,也需要丰富的创造力和想象力。在回答究竟是“体验生活”重要,还是“想象生活”重要的问题时,他说生活之于写作,并“不像大家想象的那么重要”,重要的是作家本人“有没有虚构能力、想象力,‘无中生有’的能力更重要”。

文学与故乡的关系是难以割舍的,作家对故乡的认知,是在不断的创作中完成的,而他们的作品中深深地烙刻着故乡的印记。傅小平在与多位作家的对谈中,都谈到了“故乡”这个文学母题以及作家与故乡错综复杂的关系。故乡对当代作家的写作无疑是十分重要的,但这种影响并不只有积极的一面。毕飞宇的故乡江苏兴化文人辈出,多水患的故乡所带来的“无常的命运感让兴化人坚信真正的财富应当储存在脑海里”的积极影响,也让他成为一个局部乐观、本质悲观的人,小说也深受悲观主义的影响。贾平凹的文学作品有身在乡村写城市的,有身在城市写乡村的,也有身在乡村写乡村的。他表示,如果自己一直在乡下,反而有可能写不了乡下,而从乡下到城市几十年后,“反倒对乡下的事看得更清楚,也更有感情去写乡下”。故乡和西安两个写作基地的切换,让他“从西安的角度认识故乡,在故乡的角度上观察中国”。李佩甫的小说叙事背景一直未离开豫中平原,这片生养他的地方于他而言,既是精神家园,也是写作基地。从写童年、少年、家乡,到写平原,他对平原的认知步步深入,他写作的研究方向也转向追寻汉民族、汉文化的发展轨迹。

《一米寂静》是不可多得的访谈佳作,让我触摸到一米时空里的天地文心。不管访问者、受访者的性格如何天差地别,“小到字句,大到人生”的对谈蕴有不同天地,但他们都有相似的一点,就是对自己的存在有极其清醒的洞察和理解,也都对文学和生活保持永恒且坚定的热爱和探索。

□ 蔡报文

我没想到,曹诗友先生的大作《追梦心集》数年前推出,大获好评,被评为广东省优秀社科普及读物,这么短的时间间隔就推出第二部,可见曹先生用功之勤、学养之深、精神之饱满、热情之充沛,确确实实尽展追梦人风采。

我和曹先生相交纯属工作联系,那时我在珠海特区报负责理论评论版的工作,需要经常和珠海市社科联打交道,或参加座谈会,或为版面约稿等。有人给我介绍了曹先生,说是社科联副主席,刚从南海舰队某部政委转业,能写善谈。

曹先生来稿很勤,每稿必契合形势、踩准节拍,实是报纸理论副刊求之不得的“干粮”。尤其令人高兴的是,曹先生的文章皆为精品,这里说的精品,不仅指其立意高远、观点鲜明、论述充分,而且指其非常干净,没有一般来稿中常见的错别字、病句、逻辑混乱、引文错漏等缺憾。曹先生的文章总是字从句顺、用词严谨、逻辑严密,凡引文必有出处。文章几乎可以原封不动地交付刊印。这样的稿件是最受编辑欢迎的。当然,能写出这样的文章,背后必然要付出极大的心血,要细致又细致、认真再认真,这也能看出曹先生的军人风格。

“修辞立其诚”因其真诚,笔从心出,曹先生的文章便别有一种撼动人心的力量,远远高出一般应景文章的水准。正气激荡、元气淋漓,勿怪乎曹先生的一些文章一经报纸刊出,不胫而走,被一些单位作学习材料用,甚至被一些年轻人作励志用。这些,都不是偶然的。

的确,近代以来,中国迭遭西方列强欺负,中国人的自信心降至谷底。然自马克思主义传至中国,中国共产党人前赴后继、艰苦奋斗,终把中国从黑暗带入光明,中国人民实现了翻天覆地的解放,这是从未有过的历史巨变。新中国成立后,中国人又不断开辟社会主义新境界。当前,世界迎来百年未有之大变局,中国宛如巨龙腾飞,雄视全球,中华民族的伟大复兴不可逆转,这是何其雄壮的史诗啊!曹先生置身其间,意心勃发,为其摇旗呐喊、擂鼓助威,不正是真情实感的自然流露吗?凡真情流露处皆为歌,曹先生唱出了时代的最强音。

曹先生总能把理论和实际,尤其是珠海的实际结合起来,言必及物,矢必中的,收入书中的《建设新珠海的首要任务就是推动思想大解放》《解放思想的目的在于提升工作效率》《推动作风大转变是建设新珠海“关键一招”》就是这方面颇具代表性的力作。理论的力量在于改变世界。珠海的现实需要改变吗?答案显然是肯定的,不仅需要,而且要花大力气革新,刻不容缓。珠海是中国最早设立的经济特区之一,是南海之滨的一颗明珠,得改革开放风气之先,早年的珠海劈波扬帆、突飞猛进,演绎了一出出精彩绝伦的珠海传奇,名动天下。

曹先生是珠海市政协委员,或许是政协委员的天职使然,或许是军人的天性使然,曹先生总是利用各种各样的机会,在多种多样的场合,为珠海再造特区之魂、重燃改革激情大声疾呼,为珠海的全面发展出谋献策。

强烈的现实性,构成了曹先生文章和这本书独特的价值,翻阅这些文稿,有些原先就读过,有些第一次读,但都使得我对曹先生一次次刮目相看。阅读的过程,就是对曹先生重新认识的过程,我不知道,那些闪光点是怎么在曹先生的脑中惊鸿一现的;我亦不知道,那些掷地有声的话语是曹先生经过多少次辗转思索得来的。但我知道,这种独特的价值是曹先生用汗水堆起来的。

曹先生未受过正规的系统的理论训练,未受业于名门,完全靠自我学习,自己参详领悟。可贵的是,无论如何,曹先生均未放弃自我磨砺,坚持学习。曹先生的人生轨迹活脱脱就是一个我命由我不由天、实现阶层逆袭的励志典型,是把个人命运和国家命运融合在一起、把个人梦想和民族梦想同频共振的奋进样板。曹先生后来对我说,人总是要有梦想的,他就是一个追梦人。

惶恐之余,我总要对曹先生诚挚地说一句:追梦者是幸福的。

《我在岛屿读书》第二季昨晚收官

在烛光中与东澳岛挥手告别

莫言在东澳岛品茗阅读。

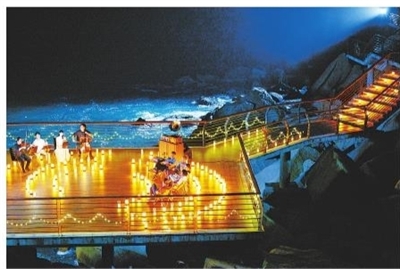

弦乐声与海浪声的碰撞,烛光与月光的相遇,这场文学的顶级浪漫,属于《我在岛屿读书》第二季收官篇《为了告别的聚会》。余华、苏童、莫言、程永新、叶子在烛光音乐会的演奏声中,与东澳岛、与“山海经书屋”挥手告别。但就像莫言说的那样,“在岛屿读书是一个很好的文化命题,这个岛屿应该是一个象征性的”,东澳岛读书之旅结束,但属于文学、属于阅读的故事仍在继续。

一场告别聚会 浓缩文学的顶级浪漫

为了这场盛大的告别,节目组为文坛大家们精心准备了一场大海边的烛光音乐会。“这真的是我一生中最有仪式感的时刻,从来没有享受过这种级别的浪漫。”叶子不由得惊呼。月色、海浪、烛光、音乐……当这些极富文学意象的词汇组合在一起,难怪连文坛大家们也兴致斐然。

大海边的烛光音乐会。

伴随着《梁山伯与祝英台》《如歌的行板》《第二圆舞曲》《在水一方》等经典旋律在山海间回响,文坛大家们畅聊起文学与音乐、文学与电影。在余华看来,音乐是流动和叙述的艺术,和小说的叙述有着异曲同工之妙。余华表示,柴可夫斯基、肖斯塔科维奇等音乐大师,对他的文学创作产生了非常大的影响。“一般的交响乐我听上几遍,就知道它的结构了。在这之后,你就可以学习如何把握这个结构,这种分析对我帮助挺大的。”与余华对音乐的热爱如出一辙,莫言也习惯在写作的时候听音乐,“逮着什么听什么,听《梁山伯与祝英台》,也听京剧,但是真正写作入迷的时候,你就忘记你在听什么了,但它的旋律是在控制着你的。”莫言说道。

除了音乐,作家们表示电影与文学也有着千丝万缕的联系。苏童甚至认为,电影的回忆其实也是文学的回忆。在悠扬的旋律中,他们聊起了那些荧幕中的经典佳作。“老电影对我们这代人的影响是巨大的,通过分析演员的表演,你就会知道文学是要表现什么东西,这对写小说来说十分有用。”程永新表示。

志同道合的“自家人” 余华分享文学挚交的最终状态

文学经典的历久弥新固然让人回味,文坛大家之间的友谊也常常令人动容。实际上,在中外文学的历史长河中,许多作家之间的友谊至今依然让人津津乐道。

比如巴金和曹禺是性格完全不一样的两个人,友谊却贯穿了他们的一生;比如冰心和巴金以姐弟相称,文学的志同道合让他们成为了“自家人”;再比如纳撒尼尔·霍桑和赫尔曼·梅尔维尔、居斯塔夫·福楼拜和夏尔·皮埃尔·波德莱尔、列夫·托尔斯泰和伊凡·屠格涅夫……当然,还有余华和苏童、莫言、格非、孙甘露、潘军等,余华说:“那时候突然发现还有很多伙伴,不少人在用自己的方式写作,而不是用普遍的方式写作,这时候往前探索就更大胆了,不再是孤军奋战。”

余华表示:“文学的挚交是由始至终的。年轻时候相遇,通宵谈论文学,交换我们的读书心得,到慢慢谈论家庭、谈论孩子的成长。所以,我觉得文学的挚交最后就变成了人和人的友谊。”

本栏文图均由《我在岛屿读书》第二季节目组提供

诗意的村庄

——品读《一个人的村庄》

□ 王传珍

《一个人的村庄》是刘亮程的生命之书。

他生活在新疆一个叫黄沙梁的村庄,种地的同时也读书写诗,日复一日过着平常的生活。有一天,他来到乌鲁木齐打工。某个黄昏,站在城市的街道,看着落日滚向远方家的方向,他仿佛从睡梦中醒来,第一次在时间的缝隙里回望身后的故土。

在那之后的十年,他写下心中的村庄,以及在岁月河流中流淌的饱满鲜活的生命。在时间的漫漫风沙中,我们温柔地注视那个遥远的村庄:一个阔大、舒展、自在的天地。那里人和狗、树共存,和刮过村庄上空的风同处。在那里,生命没有高低之分,有的是相依共生,互相提携点醒。于是,一朵花、一只老鼠、一棵树、一截土墙都有自己的生命。

他慢慢地写,写一朵云的事,一朵花的事,一只蚂蚁的事。朴素温润的文字,唤醒我们心底久违的诗意。就如作家所说:“我的生活容下了一头驴,一条狗,一群杂花土鸡,几只咩咩叫的长胡子山羊,还有我漂亮可爱的妻子女儿。我们围起一个大院子、一个家。这个家里还会有更多生命来临:树上鸟、檐下燕子、冬夜悄然来访的野兔……我的生命肢解成这许许多多的动物。从每个动物身上我找到一点自己。我饲养它们以岁月,它们饲养我以骨肉。”

他写草地上的一朵花。对花微笑时,花也同时对他笑,他领悟到,他对一朵花的关注何尝不是对卑微如小野花的生命的鼓励。美好的事物总是富有生命力,从花朵那儿,他相信不管眼前的生活如何,未来终归会有美好的事发生,就像从不起眼的草丛中出乎意料地开出几朵小花。

人不能淹没在庸常的生活中,要学会抽离,这样才能活出人生的精彩。

他写小时候门前的树。人的记忆有时候是不可靠的,像水雾一样,在一年又一年的日光中“蒸发”。“为了避免迷失方向,人都喜欢把家安在大树下。”本来飘飘忽忽的日子成了一棵树,拼命往土里扎根、朝着天空生长。

作家在树下劳作时,一心向往外面的世界,“像一棵树一样,伸出所有的枝枝叶叶去找,伸到空中一把一把抓那些多得没人要的阳光和雨,捉那些闲得打盹的云,还有鸟叫和虫鸣,抓回来再一把一把扔掉”。

离家多少年之后才知道,那些和家人一起生活的时光正是最宝贵的。然而,一切已经过去,又正逐渐被遗忘,就像一段腐朽的干树根不再记得它曾经的枝繁叶茂、绿荫如盖……

“我总是把家乡和故乡当一场梦去写。我希望我的文字是一场一场的梦,一阵一阵的风,一片一片的月光。那些生活于尘土中的人们,那些在四季轮回中迷失了方向的人们,那些在大地的收获与亏欠中欣喜和痛苦的人们,他们会有一个朝上仰望的心灵。”刘亮程这样说道。

钢筋水泥的城市承载无尽的欲望;土地保存人类永恒的灵魂。那遥远的地方,是刘亮程一个人的诗意村庄,又何尝不是我们向往的梦想之地?我们在心灵的路上长途跋涉,希望有一天也能到达那远方的家。

一米时空里的天地文心

——读《一米寂静》有感

□ 李 钊

文字无声,内里却涌动着作家最炽烈、最深沉的力量,而我们该如何透过作家构筑的文字世界,接近和触摸文字背后对人生、专业和社会的思考,去感知无声文字里奔腾不息的力量呢?或许你能在《一米寂静》中找到答案。这是一部当代作家的访谈录,书中所收录的是文学评论家傅小平与莫言、贾平凹、马原、苏童、韩少功等当代作家,在一米见方的空间里进行的文学对谈,从理想、人生到艺术,从创作技巧、文学母题到文化思潮,傅小平与被访者的对话,不是简单的你问我答、你说我听的关系,而是既有不同文学观点的交锋,也有不同思想交织的共鸣,极富智慧的他们于寂静中碰撞出的思想火花,化成漫天繁星照亮着我们抵达作家丰富内心,以及辽阔文学世界的道路。

尽管文学的形式丰富多样,却与社会生活始终息息相关,因为文学的基础不仅建立在活生生的人性之上,文学作品更能充分表达我们每个人共有的情感和希望。“文学需要生活,生活需要文学”,莫言认为小说从根本上说写的是人与人之间的关系,不管时代怎样变迁,不论文学样式如何,文学的基本诉求永远都是让人生活得更好,让人得到更全面、自由的发展。著名的先锋派作家马原像是一个冷静的生活观察者,对他来说,小说是虚构的艺术,他在文学创作中会从形而上的角度去思考,不会只停留于生活本身,而他也一直关注着人类永远的困境和命题。苏童视文学为生活赠予的礼物,他认为作家和生活的关系,“其实从来不是亲密的拥抱,也不是攻击性的炮火,而是高度三公尺的飞行”,这是极富哲学思辨的回答,若即若离的距离、关照现实的创作、文学表达的自由和独特,正是他所在追求的“三公尺的理想”。创作离不开生活体验与观察思考,也需要丰富的创造力和想象力。在回答究竟是“体验生活”重要,还是“想象生活”重要的问题时,他说生活之于写作,并“不像大家想象的那么重要”,重要的是作家本人“有没有虚构能力、想象力,‘无中生有’的能力更重要”。

文学与故乡的关系是难以割舍的,作家对故乡的认知,是在不断的创作中完成的,而他们的作品中深深地烙刻着故乡的印记。傅小平在与多位作家的对谈中,都谈到了“故乡”这个文学母题以及作家与故乡错综复杂的关系。故乡对当代作家的写作无疑是十分重要的,但这种影响并不只有积极的一面。毕飞宇的故乡江苏兴化文人辈出,多水患的故乡所带来的“无常的命运感让兴化人坚信真正的财富应当储存在脑海里”的积极影响,也让他成为一个局部乐观、本质悲观的人,小说也深受悲观主义的影响。贾平凹的文学作品有身在乡村写城市的,有身在城市写乡村的,也有身在乡村写乡村的。他表示,如果自己一直在乡下,反而有可能写不了乡下,而从乡下到城市几十年后,“反倒对乡下的事看得更清楚,也更有感情去写乡下”。故乡和西安两个写作基地的切换,让他“从西安的角度认识故乡,在故乡的角度上观察中国”。李佩甫的小说叙事背景一直未离开豫中平原,这片生养他的地方于他而言,既是精神家园,也是写作基地。从写童年、少年、家乡,到写平原,他对平原的认知步步深入,他写作的研究方向也转向追寻汉民族、汉文化的发展轨迹。

《一米寂静》是不可多得的访谈佳作,让我触摸到一米时空里的天地文心。不管访问者、受访者的性格如何天差地别,“小到字句,大到人生”的对谈蕴有不同天地,但他们都有相似的一点,就是对自己的存在有极其清醒的洞察和理解,也都对文学和生活保持永恒且坚定的热爱和探索。

□ 蔡报文

我没想到,曹诗友先生的大作《追梦心集》数年前推出,大获好评,被评为广东省优秀社科普及读物,这么短的时间间隔就推出第二部,可见曹先生用功之勤、学养之深、精神之饱满、热情之充沛,确确实实尽展追梦人风采。

我和曹先生相交纯属工作联系,那时我在珠海特区报负责理论评论版的工作,需要经常和珠海市社科联打交道,或参加座谈会,或为版面约稿等。有人给我介绍了曹先生,说是社科联副主席,刚从南海舰队某部政委转业,能写善谈。

曹先生来稿很勤,每稿必契合形势、踩准节拍,实是报纸理论副刊求之不得的“干粮”。尤其令人高兴的是,曹先生的文章皆为精品,这里说的精品,不仅指其立意高远、观点鲜明、论述充分,而且指其非常干净,没有一般来稿中常见的错别字、病句、逻辑混乱、引文错漏等缺憾。曹先生的文章总是字从句顺、用词严谨、逻辑严密,凡引文必有出处。文章几乎可以原封不动地交付刊印。这样的稿件是最受编辑欢迎的。当然,能写出这样的文章,背后必然要付出极大的心血,要细致又细致、认真再认真,这也能看出曹先生的军人风格。

“修辞立其诚”因其真诚,笔从心出,曹先生的文章便别有一种撼动人心的力量,远远高出一般应景文章的水准。正气激荡、元气淋漓,勿怪乎曹先生的一些文章一经报纸刊出,不胫而走,被一些单位作学习材料用,甚至被一些年轻人作励志用。这些,都不是偶然的。

的确,近代以来,中国迭遭西方列强欺负,中国人的自信心降至谷底。然自马克思主义传至中国,中国共产党人前赴后继、艰苦奋斗,终把中国从黑暗带入光明,中国人民实现了翻天覆地的解放,这是从未有过的历史巨变。新中国成立后,中国人又不断开辟社会主义新境界。当前,世界迎来百年未有之大变局,中国宛如巨龙腾飞,雄视全球,中华民族的伟大复兴不可逆转,这是何其雄壮的史诗啊!曹先生置身其间,意心勃发,为其摇旗呐喊、擂鼓助威,不正是真情实感的自然流露吗?凡真情流露处皆为歌,曹先生唱出了时代的最强音。

曹先生总能把理论和实际,尤其是珠海的实际结合起来,言必及物,矢必中的,收入书中的《建设新珠海的首要任务就是推动思想大解放》《解放思想的目的在于提升工作效率》《推动作风大转变是建设新珠海“关键一招”》就是这方面颇具代表性的力作。理论的力量在于改变世界。珠海的现实需要改变吗?答案显然是肯定的,不仅需要,而且要花大力气革新,刻不容缓。珠海是中国最早设立的经济特区之一,是南海之滨的一颗明珠,得改革开放风气之先,早年的珠海劈波扬帆、突飞猛进,演绎了一出出精彩绝伦的珠海传奇,名动天下。

曹先生是珠海市政协委员,或许是政协委员的天职使然,或许是军人的天性使然,曹先生总是利用各种各样的机会,在多种多样的场合,为珠海再造特区之魂、重燃改革激情大声疾呼,为珠海的全面发展出谋献策。

强烈的现实性,构成了曹先生文章和这本书独特的价值,翻阅这些文稿,有些原先就读过,有些第一次读,但都使得我对曹先生一次次刮目相看。阅读的过程,就是对曹先生重新认识的过程,我不知道,那些闪光点是怎么在曹先生的脑中惊鸿一现的;我亦不知道,那些掷地有声的话语是曹先生经过多少次辗转思索得来的。但我知道,这种独特的价值是曹先生用汗水堆起来的。

曹先生未受过正规的系统的理论训练,未受业于名门,完全靠自我学习,自己参详领悟。可贵的是,无论如何,曹先生均未放弃自我磨砺,坚持学习。曹先生的人生轨迹活脱脱就是一个我命由我不由天、实现阶层逆袭的励志典型,是把个人命运和国家命运融合在一起、把个人梦想和民族梦想同频共振的奋进样板。曹先生后来对我说,人总是要有梦想的,他就是一个追梦人。

惶恐之余,我总要对曹先生诚挚地说一句:追梦者是幸福的。

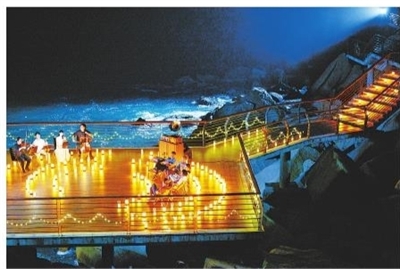

《我在岛屿读书》第二季昨晚收官

在烛光中与东澳岛挥手告别

莫言在东澳岛品茗阅读。

弦乐声与海浪声的碰撞,烛光与月光的相遇,这场文学的顶级浪漫,属于《我在岛屿读书》第二季收官篇《为了告别的聚会》。余华、苏童、莫言、程永新、叶子在烛光音乐会的演奏声中,与东澳岛、与“山海经书屋”挥手告别。但就像莫言说的那样,“在岛屿读书是一个很好的文化命题,这个岛屿应该是一个象征性的”,东澳岛读书之旅结束,但属于文学、属于阅读的故事仍在继续。

一场告别聚会 浓缩文学的顶级浪漫

为了这场盛大的告别,节目组为文坛大家们精心准备了一场大海边的烛光音乐会。“这真的是我一生中最有仪式感的时刻,从来没有享受过这种级别的浪漫。”叶子不由得惊呼。月色、海浪、烛光、音乐……当这些极富文学意象的词汇组合在一起,难怪连文坛大家们也兴致斐然。

大海边的烛光音乐会。

伴随着《梁山伯与祝英台》《如歌的行板》《第二圆舞曲》《在水一方》等经典旋律在山海间回响,文坛大家们畅聊起文学与音乐、文学与电影。在余华看来,音乐是流动和叙述的艺术,和小说的叙述有着异曲同工之妙。余华表示,柴可夫斯基、肖斯塔科维奇等音乐大师,对他的文学创作产生了非常大的影响。“一般的交响乐我听上几遍,就知道它的结构了。在这之后,你就可以学习如何把握这个结构,这种分析对我帮助挺大的。”与余华对音乐的热爱如出一辙,莫言也习惯在写作的时候听音乐,“逮着什么听什么,听《梁山伯与祝英台》,也听京剧,但是真正写作入迷的时候,你就忘记你在听什么了,但它的旋律是在控制着你的。”莫言说道。

除了音乐,作家们表示电影与文学也有着千丝万缕的联系。苏童甚至认为,电影的回忆其实也是文学的回忆。在悠扬的旋律中,他们聊起了那些荧幕中的经典佳作。“老电影对我们这代人的影响是巨大的,通过分析演员的表演,你就会知道文学是要表现什么东西,这对写小说来说十分有用。”程永新表示。

志同道合的“自家人” 余华分享文学挚交的最终状态

文学经典的历久弥新固然让人回味,文坛大家之间的友谊也常常令人动容。实际上,在中外文学的历史长河中,许多作家之间的友谊至今依然让人津津乐道。

比如巴金和曹禺是性格完全不一样的两个人,友谊却贯穿了他们的一生;比如冰心和巴金以姐弟相称,文学的志同道合让他们成为了“自家人”;再比如纳撒尼尔·霍桑和赫尔曼·梅尔维尔、居斯塔夫·福楼拜和夏尔·皮埃尔·波德莱尔、列夫·托尔斯泰和伊凡·屠格涅夫……当然,还有余华和苏童、莫言、格非、孙甘露、潘军等,余华说:“那时候突然发现还有很多伙伴,不少人在用自己的方式写作,而不是用普遍的方式写作,这时候往前探索就更大胆了,不再是孤军奋战。”

余华表示:“文学的挚交是由始至终的。年轻时候相遇,通宵谈论文学,交换我们的读书心得,到慢慢谈论家庭、谈论孩子的成长。所以,我觉得文学的挚交最后就变成了人和人的友谊。”

本栏文图均由《我在岛屿读书》第二季节目组提供

暂时没有评论