时代传奇背后的“喻世明言”

——读长篇小说《河山传》有感

□ 胡胜盼

著名作家、《收获》杂志主编程永新说:“一个优秀的作家,总能精准地抓住时代特征并表现出来。贾平凹一直在为时代画像。他是时代的记录员。”贾平凹新作《河山传》围绕“小人物大世界,小悲欢大情怀”勾勒时代图景,堪称一部小人物的“列传”,当下时代的“喻世明言”,“一部地地道道具有现代意识的、讲述中国变革时代经验和中国故事的小说”。

《河山传》以时间为经,人物与事件为纬,交织讲述了洗河等农村青年到西安奋斗的历程,以及罗山等企业家起落的经历。作者以两个代表群体的命运书写国家40多年的发展历程,生动描绘出大时代背景下的人物群像。小说从1978年写到2020年,时间跨度长、涉猎面广,生动的世风人情、人物出人意料的命运走向得以酣畅淋漓地展现。

小说之所以起名《河山传》,貌似要为大时代、大人物、各色英雄立传,其实贾平凹无意宏大叙事,仅仅是因为“截取合成”两个主人公的名字——洗河和罗山。小人物故事的背后是大时代背景,作者以大时代里的小插曲,将40多年中国社会变化通过细节联系在一起,阐释了由小人物洞悉大世界的视野与格局,彰显了作者对生活、对人性的敏锐观察力。可以说,这是这部小说的独到之处,也是作者在叙事策略和写作风格之间找到的一个完美结合点。

《河山传》承袭了世情小说、笔记小说和志人小说的传统,是一部编年体小说。在这部小说里,我们看到了人物命运的不确定性,而不确定性又给我们留下了丰富的想象。小说“前言”里,主人公洗河一出场就已经是世人热议的传奇——一个小保安奉命到秦岭别墅做管家。洗河的名字源自一次涨水,他事业的转折在于和罗山的偶遇,罗山出门被一个跳楼的女人砸死。罗山的儿子回国继承遗产,和洗河的女儿坠入爱河。贾平凹有意大写日常生活现场,又在芸芸众生的世事无常中咀嚼悲戚和酸辛。这一审美取向决定了其长篇小说创作的丰富性和复杂性。《河山传》刻意张扬了这种写作风格,也包含着作者对命运的思考,对时代的思索和对人生意义的追问。

贾平凹曾说:“写小说就是写故事。”故事是构成小说的重要元素之一。对于作家来说,精心打造一个巧妙曲折的故事,不仅能显示自己高超的写作才能,也能满足读者喜爱阅读故事的天性。《河山传》主线清晰,分成“洗河”“罗山”“董事长和助理”“花房子”四个板块,既没有褒奖也没有道德评价,就是两个看似普通的人不普通的离合悲欢。作者讲来头头是道,读者读来荡气回肠。贾平凹注重故事本身的完整性,并带有传统的小说写作技巧。小说第一章“前言”和第六章“后话”表面看独立成章,实际上亦可合而读之。如此,小说在结构上又可称匠心独运。

传统中国的根在乡土。乡土是贾平凹文学创作最重要的空间维度,他几乎一直把“文化寻根”意识作为一种偏爱融进小说中。《河山传》尽管没有表现出很明显的寻根意识,但字里行间还是能够触摸到作者的思想脉动。作者在小说中特意设定了一个始终关注农民工命运的作家角色文丑良,通过他与洗河老家村民的对话,间接道出了作者自己的心声。从某种意义上说,文丑良是作者为自己安排的替身。

小说的“后记”很精彩,信息量也很大。作者写道:“写作着,我是尊贵的,蓬勃的,可以祈祷天赐,真的得以神授,那文思如草在疯长,莺在闲飞。不写作,我就是卑微、胆怯、慌乱,烦恼多多,无所适从。我曾经学习躲闪,学习回避,学习以茶障世,但终未学会,到头来还是去写作。这就是我写作和一部作品能接着一部作品地写作的秘密。”可见,《河山传》作为贾平凹的第20部长篇小说依然还是一个逗号。我们不但从中感受到一位优秀作家砥砺耕耘的精神状态,也有理由期待他的第21部长篇小说会在不久后出炉。

走近李商隐的悲欣

——品读《天意怜幽草》

□ 李庆林

李商隐的诗句常被我们挂在嘴边,譬如“夕阳无限好,只是近黄昏”“此情可待成追忆,只是当时已惘然”等,名篇佳句之多,令人叹服。这些优美诗句背后,隐藏着李商隐的诸多悲欣交集和坎坷不平。人生遭际极为不顺时,李商隐用诗歌创作来平复内心。而恰恰是他的仕途之路总遇泥淖,才有了其不凡的诗歌成就。这是我阅读董乃斌教授的《天意怜幽草》后的第一感受。

《天意怜幽草》是“大家讲人文”系列丛书之一,是年逾古稀的董乃斌的心力之作。老先生长期致力于晚唐诗人李商隐的研究,善于从新的角度来解释中国文学传统。《天意怜幽草》以“小引”开篇,作者结合李商隐的诗《临发崇让宅紫薇》讲了一件事,它是李商隐一生中最大的事,即在他考中进士的第15年(时年41岁),结发妻子王氏病故。

“一树秾姿独看来,秋庭暮雨类轻埃……”王氏撒手人寰,撇下了年幼的一儿一女,又恰逢李商隐即将远赴东川节度使幕府任职,他只好带着两个孩子来到洛阳岳丈的崇让宅,准备把儿女交给孩子的舅舅托管。何时回长安?日夜思都城。董乃斌在书中说李商隐“仕途上毫无起色,从未做过像样的官”。李商隐分别做过几位节镇大僚的幕宾,忙忙碌碌,草拟公文或者来往信件之类,相当于文字秘书。

行期已定,王氏的音容笑貌仍萦绕于心,我们可以想见当时李商隐的复杂心情。此刻偶然瞥见崇让宅院中紫薇繁花一片,秋雨中的花朵上聚满水珠,像极了诗人的泪水。

一首格律严谨的仄起式七律,其“上平十灰”的创作手法,对此后中国的诗歌影响深远。董乃斌写道:“我们的讲述,就从这里开始吧。”

本书名自李商隐《晚晴》中的“天意怜幽草,人间重晚晴”。该诗创作于李商隐接受桂管观察使郑亚的邀请去桂林任职之际,马上就能离开长安,远离“牛李之争”。从董乃斌撰写的《李商隐传》中可知,他被卷入其间,与妻子王氏的娘家关系密切。董乃斌在《天意怜幽草》一书中,实则满怀悲悯,他对李商隐的感情是怜惜,替他不忿,也哀其生在晚唐,生不逢时。

全书分为三辑,每个章节都可以独立阅读,也就是像笔者这样,跳着看。第一辑从“李商隐,诗神的宠儿”“玉谿生,优良的史镜”开始,概括了李商隐的诗歌创作和他的生平。李商隐年幼丧父,敏感寡言,其早期的诗歌充满批评性。诗歌与人生,恰如常言“江山不幸诗家兴”。董乃斌将李商隐的生平归纳为三个时期:十年应举期、长安求仕期、幕府生涯及乡居期。

第二辑“千姿百媚草木篇”“寄恨抒愁大自然”等,对李商隐诗歌的意象、用典、修辞进行了细致梳理分析,紧扣“天意怜幽草”主题,也对李商隐没走杜甫、白居易之路的原因进行了独特解释。董乃斌剖析,李商隐的诗歌大部分不直接记录现实事件,而是此类事件在他心灵上的折射呈现。李商隐善用比兴手法,尤其是关于梦境的抒写和对四六骈文的钻研,对中国诗歌的长远发展功不可没。

因此,就有了第三辑的“玉谿诗与戴望舒”和“玉谿诗与何其芳”。以戴望舒的《雨巷》以及何其芳的《秋天》为例,读者可以看到李商隐诗歌精髓和精神内核的延续,李商隐的诗歌影响之深远可见一斑。全书深入浅出,通俗易懂,突出了“讲述”二字,实乃人文普及类读物中的上佳之作。

□ 萧宿荣

文斌,以“湘刀”行走文坛,不是纯粹的“刀笔吏”,却是真正的“刀笔两利”,人如其名,“文武双全”,智者也。学林而从文,南人有北相,已然奇异之才,更有一肚子的锦绣文章可以信手拈来编织人生,有时蛮让人羡慕妒忌恨。

书法篆刻艺术乃中华瑰宝,国之精粹,历久弥新,雅人所爱也。文斌天性聪慧,领悟力强,书法五体皆通,尤擅爨书。精研名碑,临摹法帖,钟爱经年,深有得焉。从云南到北京,于寒风酷暑中南来北往,遍访爨家古村新舍,对话爨氏先贤后人,行文著书,设坛开讲,成立“中华爨体书法家协会(澳门)”,从文字形态到文化背景,从姓氏演变到人物风情,用心演绎爨书故事,系统传播爨氏文化,传道授艺,善莫大焉。

海内外研习爨书者,不计其数,然能像文斌这样热情投入,脚力、眼力、脑力、笔力,“四力”俱到者,应该凤毛麟角。《地持经》说,“世间之人,宿有善种,不假他人教诫,而自能以精进勇猛之力发菩提心,是名自力”。没有赞助经费支持,不搞团队运作经营,只有赤诚之心一片,文斌自力驱动,生猛强劲,可敬可佩。文斌锦心绣口,以才子之笔写精彩华章,梳理挖掘爨文化的起源、流传、转变等历程,提炼概括爨文化的丰富内涵和独特神韵,不断攀登新高峰,令人感佩。十数年来,文斌深耕爨文化,笔耕不辍,佳作迭出,通俗好读,友朋竞相传阅,频频点赞。《小满艺术集》《湘刀文斌书法篆刻集》《湘刀文斌初爨〈金刚经〉》《〈金刚经〉——湘刀文斌篆刻作品》相继出版,尽显文斌追求书法篆刻艺术文字美、线条美、构图美、刀法美、意向美的努力过程。《湘刀文斌谈艺录》则是作者艺术实践心得与艺术理论提炼的结晶,最新出版的《说爨——湘刀文斌谈艺录系列(二)》视野更加开扬宏阔,见解更加精辟独到,从多层面烛照文斌的艺术追求、文化品位和美学趣味。这些著作自然都是构建爨文化精神体系的重要支撑,可以想见,假以时日,爨文化的“精气神”研究会有一套话语体系,会有一圈“铁粉”、一众“拥趸”。爨文化盛情绽放,艳若南国红棉,何其美哉!

在科技日新月异、流量奔涌不息、信息链接爆炸的智能时代,朋友圈可圈天下,自媒体势不可挡,微文化方兴未艾。湘刀文斌能痴心于文化,以书法篆刻为媒介,以文字文章为集成,以文创产品为载体,潜心于爨文化的系统性整理、创造性转化、创新性发展和商品化流通,追求爨文化传播效应的最大化、最优化,我认为这是对爨文化的虔敬,是爨文化之幸事,是爨家人之福音。

萧宿荣 南方出版集团副总编辑、出版总监,中山大学中文系博士研究生。

□ 罗人芳

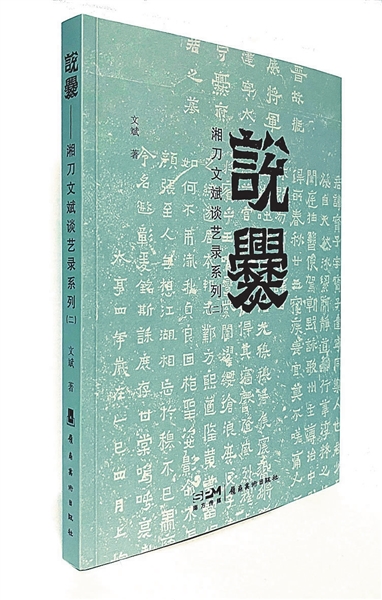

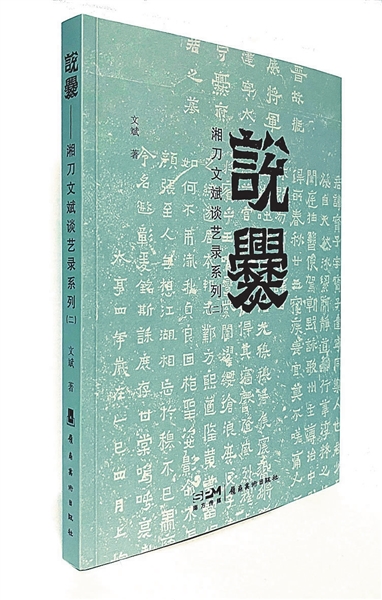

《时事报·图画新闻》单页

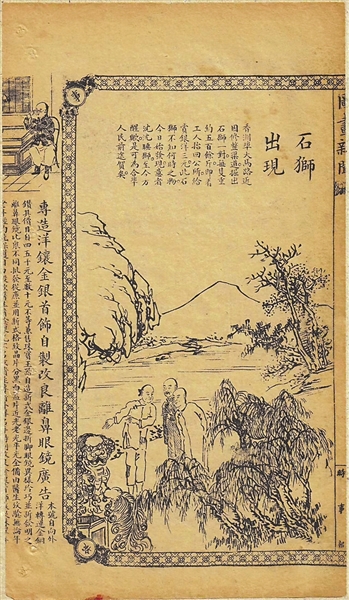

清宣统二年(1910年)三月初三,香洲开埠奠基一周年纪念活动情景。照片右上角是现在的野狸岛,左侧人群最密集的地方即当时香洲开埠的中心区。

近日,珠海市档案馆征集了一张清光绪至宣统年间由上海时事报馆发行的《时事报·图画新闻》单页,上面以图文并茂形式报道和记录了一则关于珠海香洲埠的新闻,题为《石狮出现》,全文如下:

“香洲埠大马路近因修整渠道,掘出石狮一对,每只重约五百余斤。即着工人抬回公所,给赏银洋三元。此石狮不知何时之物,今日始发现。意者沉沉睡狮,至今方醒欤。是可为合埠人民前途贺矣。”该新闻除用70余字通俗易懂说明文字外,还配了一幅精美的黑白线描插图,生动还原了人们兴致勃勃围观香洲埠出土石狮的情景。

《时事报·图画新闻》为清光绪三十三年(1907年)上海时事报馆创刊发行的新闻画刊,主要以时事新闻图画的形式报道和记录光绪末年至宣统年间国内外朝野及奇闻趣事,真实展现了清末的历史风俗画卷,曾与《点石斋画报》《飞影阁画报》并称上海滩最著名的三大时事新闻画刊。

《石狮出现》整体构图以新闻事件为中心,画面疏密有致,恰到好处,内容印证的正是1909年至1912年间珠海“香洲开埠”这一重大历史事件。在中日甲午战争和八国联军的打击下,慈禧太后宣布实行新政,民间实业救国的呼声高涨,政府鼓励华侨回国投资。1908年12月,香山县王诜、伍于政、戴国安、冯宪章等一批具有远见卓识的商人积极响应国家“重商开埠”号召,联名向广东省劝业道(清代官署名,掌农工商矿及交通事务)申请建埠,希望振兴地方实业,安置归国华侨。

新闻开头所提“香洲埠大马路近因修整渠道”,其目的就是为了修建商埠,彼时商埠选址为珠海山场、吉大两乡交界处(即今凤凰北一带),面临大海,北枕群山,因其在香山境内,又靠近九洲洋,故取名为“香洲埠”。由于该地多为沙滩,为满足开埠通商需求,需修筑堤岸、疏浚水域。有趣的是,文中专门提及石狮“每只重约五百余斤”,为“抬回公所”,还花费了“银洋三元”。据估算,当时一块大洋约相当于现在的800元,为了把石狮抬回去,便需花费2400元,可见出土石狮之重、搬抬之艰。虽然这对石狮“不知何时之物”,来历和年代无从考证,但从插图一角,仍可窥见其雕刻质感和整体神态。石狮作蹲守之姿、怒目圆睁、狮口微张,头背部卷毛刻画逼真,形态庄严威武。在我国传统文化中,石狮一般被视作祥瑞和吉祥的象征,当时人们也认为,石狮的挖掘出土意味着中国这只沉睡的东方雄狮已经苏醒,必将昂首立于世界之林,也寄寓庆贺香洲开埠后将前途无量、繁荣兴盛。

正如人们所期待那样,1909年4月香洲埠破土动工后,短短一两年间便迅速崛起,营造了码头及十多条街道、1600多所房屋店铺。从珠海市档案馆馆藏“香洲开埠一周年”老照片(复制件)中,可以清晰地看到当时鳞次栉比的商铺和熙熙攘攘的人群。遗憾的是,1911年7月,一场延续6个小时的大火导致超过千间房屋被毁,加之清政府的腐败无能及各种历史原因,香洲埠发展从此停滞不前。

虽然香洲开埠如昙花绽放般消失在历史长河中,关于该对石狮的去向也暂未查到相关的档案或史料,但作为近代中国第一个“民办”商埠、唯一经朝廷谕批的“无税口岸”,香洲开埠不仅是万马齐喑的晚清社会难得的亮点,同时见证了珠海人为挽救民族危亡,实施实业救国的伟大壮举,其一代又一代传承下来的敢为人先、开拓进取的精神品格,激励着今人勇往直前、接续奋斗。

□ 马晓炜

“花雪随风不厌看,更多还肯失林峦。愁人正在书窗下,一片飞来一片寒。”初冬时节,重温唐代戴叔伦的《小雪》诗,仿佛又见一片片晶莹的雪花飞来,让我无限怀念与眷恋。

记得小时候,到了大雪纷飞的季节,全家人围着诗意的炉火,或盘点农事,或做些简单的手工,纵然外面天寒地冻,低矮的土坯为墙、麦秸缮顶的老房子里,却温暖如春。我和弟弟在外面疯玩够了,争相奔跑回来,吵嚷着要爷爷讲故事听。

于是,爷爷笑呵呵地给我们讲“桃园三结义”“武松打虎”“精忠报国”等各种评书故事,也饱含深情地讲“飞夺泸定桥”“智取威虎山”“狼牙山五壮士”等革命故事。我们依偎在长辈的身边,美美地吃着炭火里烤得松软香甜的红薯,听着爷爷的娓娓道来,别提多惬意了。爷爷苍老的声音带着奇异的力量,回荡在红彤彤的炉火间,亦回荡在我们心间。寒冷的冬天,我们从此不再感到漫长。

入学后,到了冬天,哪怕窗外寒风凛冽,有同学欢喜相伴,白天在热火朝天中度过,到了晚上,那寂静漫长的冬夜实在难熬。睡前,母亲用热水给我们泡了脚,还在我们的被窝里放了热烘烘的“暖瓶”,但我蜷缩在被窝里还是能听到北风呼啸和推动窗棂的声音,不觉寒意满床。此时,我和弟弟总是一边用脚争抢着“暖瓶”玩耍,一边背诵课堂上所学的内容,有时也相互讲课外书上读到的趣事,顿时将寒冷的夜闹得热气腾腾。经常是在父母甜蜜催促下,才意犹未尽地进入梦乡,一夜又一夜,慢慢迎来和煦的春暖。

参军入伍后,在“夏练三伏、冬练三九”的激情岁月里,那温暖的书香既是我心灵的寄托,又是我拼搏进取的不竭动力。窗外朔风劲舞,窗内书香浓郁,营房里充盈着春天般的气息。在寒冷的冬季,我和战友们围着一本本书籍“取暖”,虽然没有炉火带来的舒适体感,却也在阅读中与古今中外大师、贤者沟通灵魂,感受到了直抵心灵的融融暖意。正是这些珍贵书籍春风化雨般的滋养,使我们在一个又一个冰天雪地的日子里,守着大山、以苦为乐,使岁月散发出一缕缕醇美的书香。

时代传奇背后的“喻世明言”

——读长篇小说《河山传》有感

□ 胡胜盼

著名作家、《收获》杂志主编程永新说:“一个优秀的作家,总能精准地抓住时代特征并表现出来。贾平凹一直在为时代画像。他是时代的记录员。”贾平凹新作《河山传》围绕“小人物大世界,小悲欢大情怀”勾勒时代图景,堪称一部小人物的“列传”,当下时代的“喻世明言”,“一部地地道道具有现代意识的、讲述中国变革时代经验和中国故事的小说”。

《河山传》以时间为经,人物与事件为纬,交织讲述了洗河等农村青年到西安奋斗的历程,以及罗山等企业家起落的经历。作者以两个代表群体的命运书写国家40多年的发展历程,生动描绘出大时代背景下的人物群像。小说从1978年写到2020年,时间跨度长、涉猎面广,生动的世风人情、人物出人意料的命运走向得以酣畅淋漓地展现。

小说之所以起名《河山传》,貌似要为大时代、大人物、各色英雄立传,其实贾平凹无意宏大叙事,仅仅是因为“截取合成”两个主人公的名字——洗河和罗山。小人物故事的背后是大时代背景,作者以大时代里的小插曲,将40多年中国社会变化通过细节联系在一起,阐释了由小人物洞悉大世界的视野与格局,彰显了作者对生活、对人性的敏锐观察力。可以说,这是这部小说的独到之处,也是作者在叙事策略和写作风格之间找到的一个完美结合点。

《河山传》承袭了世情小说、笔记小说和志人小说的传统,是一部编年体小说。在这部小说里,我们看到了人物命运的不确定性,而不确定性又给我们留下了丰富的想象。小说“前言”里,主人公洗河一出场就已经是世人热议的传奇——一个小保安奉命到秦岭别墅做管家。洗河的名字源自一次涨水,他事业的转折在于和罗山的偶遇,罗山出门被一个跳楼的女人砸死。罗山的儿子回国继承遗产,和洗河的女儿坠入爱河。贾平凹有意大写日常生活现场,又在芸芸众生的世事无常中咀嚼悲戚和酸辛。这一审美取向决定了其长篇小说创作的丰富性和复杂性。《河山传》刻意张扬了这种写作风格,也包含着作者对命运的思考,对时代的思索和对人生意义的追问。

贾平凹曾说:“写小说就是写故事。”故事是构成小说的重要元素之一。对于作家来说,精心打造一个巧妙曲折的故事,不仅能显示自己高超的写作才能,也能满足读者喜爱阅读故事的天性。《河山传》主线清晰,分成“洗河”“罗山”“董事长和助理”“花房子”四个板块,既没有褒奖也没有道德评价,就是两个看似普通的人不普通的离合悲欢。作者讲来头头是道,读者读来荡气回肠。贾平凹注重故事本身的完整性,并带有传统的小说写作技巧。小说第一章“前言”和第六章“后话”表面看独立成章,实际上亦可合而读之。如此,小说在结构上又可称匠心独运。

传统中国的根在乡土。乡土是贾平凹文学创作最重要的空间维度,他几乎一直把“文化寻根”意识作为一种偏爱融进小说中。《河山传》尽管没有表现出很明显的寻根意识,但字里行间还是能够触摸到作者的思想脉动。作者在小说中特意设定了一个始终关注农民工命运的作家角色文丑良,通过他与洗河老家村民的对话,间接道出了作者自己的心声。从某种意义上说,文丑良是作者为自己安排的替身。

小说的“后记”很精彩,信息量也很大。作者写道:“写作着,我是尊贵的,蓬勃的,可以祈祷天赐,真的得以神授,那文思如草在疯长,莺在闲飞。不写作,我就是卑微、胆怯、慌乱,烦恼多多,无所适从。我曾经学习躲闪,学习回避,学习以茶障世,但终未学会,到头来还是去写作。这就是我写作和一部作品能接着一部作品地写作的秘密。”可见,《河山传》作为贾平凹的第20部长篇小说依然还是一个逗号。我们不但从中感受到一位优秀作家砥砺耕耘的精神状态,也有理由期待他的第21部长篇小说会在不久后出炉。

走近李商隐的悲欣

——品读《天意怜幽草》

□ 李庆林

李商隐的诗句常被我们挂在嘴边,譬如“夕阳无限好,只是近黄昏”“此情可待成追忆,只是当时已惘然”等,名篇佳句之多,令人叹服。这些优美诗句背后,隐藏着李商隐的诸多悲欣交集和坎坷不平。人生遭际极为不顺时,李商隐用诗歌创作来平复内心。而恰恰是他的仕途之路总遇泥淖,才有了其不凡的诗歌成就。这是我阅读董乃斌教授的《天意怜幽草》后的第一感受。

《天意怜幽草》是“大家讲人文”系列丛书之一,是年逾古稀的董乃斌的心力之作。老先生长期致力于晚唐诗人李商隐的研究,善于从新的角度来解释中国文学传统。《天意怜幽草》以“小引”开篇,作者结合李商隐的诗《临发崇让宅紫薇》讲了一件事,它是李商隐一生中最大的事,即在他考中进士的第15年(时年41岁),结发妻子王氏病故。

“一树秾姿独看来,秋庭暮雨类轻埃……”王氏撒手人寰,撇下了年幼的一儿一女,又恰逢李商隐即将远赴东川节度使幕府任职,他只好带着两个孩子来到洛阳岳丈的崇让宅,准备把儿女交给孩子的舅舅托管。何时回长安?日夜思都城。董乃斌在书中说李商隐“仕途上毫无起色,从未做过像样的官”。李商隐分别做过几位节镇大僚的幕宾,忙忙碌碌,草拟公文或者来往信件之类,相当于文字秘书。

行期已定,王氏的音容笑貌仍萦绕于心,我们可以想见当时李商隐的复杂心情。此刻偶然瞥见崇让宅院中紫薇繁花一片,秋雨中的花朵上聚满水珠,像极了诗人的泪水。

一首格律严谨的仄起式七律,其“上平十灰”的创作手法,对此后中国的诗歌影响深远。董乃斌写道:“我们的讲述,就从这里开始吧。”

本书名自李商隐《晚晴》中的“天意怜幽草,人间重晚晴”。该诗创作于李商隐接受桂管观察使郑亚的邀请去桂林任职之际,马上就能离开长安,远离“牛李之争”。从董乃斌撰写的《李商隐传》中可知,他被卷入其间,与妻子王氏的娘家关系密切。董乃斌在《天意怜幽草》一书中,实则满怀悲悯,他对李商隐的感情是怜惜,替他不忿,也哀其生在晚唐,生不逢时。

全书分为三辑,每个章节都可以独立阅读,也就是像笔者这样,跳着看。第一辑从“李商隐,诗神的宠儿”“玉谿生,优良的史镜”开始,概括了李商隐的诗歌创作和他的生平。李商隐年幼丧父,敏感寡言,其早期的诗歌充满批评性。诗歌与人生,恰如常言“江山不幸诗家兴”。董乃斌将李商隐的生平归纳为三个时期:十年应举期、长安求仕期、幕府生涯及乡居期。

第二辑“千姿百媚草木篇”“寄恨抒愁大自然”等,对李商隐诗歌的意象、用典、修辞进行了细致梳理分析,紧扣“天意怜幽草”主题,也对李商隐没走杜甫、白居易之路的原因进行了独特解释。董乃斌剖析,李商隐的诗歌大部分不直接记录现实事件,而是此类事件在他心灵上的折射呈现。李商隐善用比兴手法,尤其是关于梦境的抒写和对四六骈文的钻研,对中国诗歌的长远发展功不可没。

因此,就有了第三辑的“玉谿诗与戴望舒”和“玉谿诗与何其芳”。以戴望舒的《雨巷》以及何其芳的《秋天》为例,读者可以看到李商隐诗歌精髓和精神内核的延续,李商隐的诗歌影响之深远可见一斑。全书深入浅出,通俗易懂,突出了“讲述”二字,实乃人文普及类读物中的上佳之作。

□ 萧宿荣

文斌,以“湘刀”行走文坛,不是纯粹的“刀笔吏”,却是真正的“刀笔两利”,人如其名,“文武双全”,智者也。学林而从文,南人有北相,已然奇异之才,更有一肚子的锦绣文章可以信手拈来编织人生,有时蛮让人羡慕妒忌恨。

书法篆刻艺术乃中华瑰宝,国之精粹,历久弥新,雅人所爱也。文斌天性聪慧,领悟力强,书法五体皆通,尤擅爨书。精研名碑,临摹法帖,钟爱经年,深有得焉。从云南到北京,于寒风酷暑中南来北往,遍访爨家古村新舍,对话爨氏先贤后人,行文著书,设坛开讲,成立“中华爨体书法家协会(澳门)”,从文字形态到文化背景,从姓氏演变到人物风情,用心演绎爨书故事,系统传播爨氏文化,传道授艺,善莫大焉。

海内外研习爨书者,不计其数,然能像文斌这样热情投入,脚力、眼力、脑力、笔力,“四力”俱到者,应该凤毛麟角。《地持经》说,“世间之人,宿有善种,不假他人教诫,而自能以精进勇猛之力发菩提心,是名自力”。没有赞助经费支持,不搞团队运作经营,只有赤诚之心一片,文斌自力驱动,生猛强劲,可敬可佩。文斌锦心绣口,以才子之笔写精彩华章,梳理挖掘爨文化的起源、流传、转变等历程,提炼概括爨文化的丰富内涵和独特神韵,不断攀登新高峰,令人感佩。十数年来,文斌深耕爨文化,笔耕不辍,佳作迭出,通俗好读,友朋竞相传阅,频频点赞。《小满艺术集》《湘刀文斌书法篆刻集》《湘刀文斌初爨〈金刚经〉》《〈金刚经〉——湘刀文斌篆刻作品》相继出版,尽显文斌追求书法篆刻艺术文字美、线条美、构图美、刀法美、意向美的努力过程。《湘刀文斌谈艺录》则是作者艺术实践心得与艺术理论提炼的结晶,最新出版的《说爨——湘刀文斌谈艺录系列(二)》视野更加开扬宏阔,见解更加精辟独到,从多层面烛照文斌的艺术追求、文化品位和美学趣味。这些著作自然都是构建爨文化精神体系的重要支撑,可以想见,假以时日,爨文化的“精气神”研究会有一套话语体系,会有一圈“铁粉”、一众“拥趸”。爨文化盛情绽放,艳若南国红棉,何其美哉!

在科技日新月异、流量奔涌不息、信息链接爆炸的智能时代,朋友圈可圈天下,自媒体势不可挡,微文化方兴未艾。湘刀文斌能痴心于文化,以书法篆刻为媒介,以文字文章为集成,以文创产品为载体,潜心于爨文化的系统性整理、创造性转化、创新性发展和商品化流通,追求爨文化传播效应的最大化、最优化,我认为这是对爨文化的虔敬,是爨文化之幸事,是爨家人之福音。

萧宿荣 南方出版集团副总编辑、出版总监,中山大学中文系博士研究生。

□ 罗人芳

《时事报·图画新闻》单页

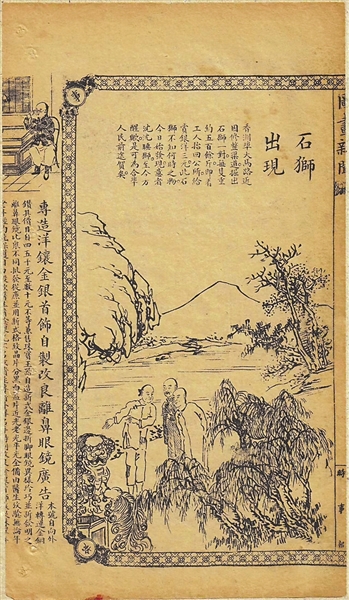

清宣统二年(1910年)三月初三,香洲开埠奠基一周年纪念活动情景。照片右上角是现在的野狸岛,左侧人群最密集的地方即当时香洲开埠的中心区。

近日,珠海市档案馆征集了一张清光绪至宣统年间由上海时事报馆发行的《时事报·图画新闻》单页,上面以图文并茂形式报道和记录了一则关于珠海香洲埠的新闻,题为《石狮出现》,全文如下:

“香洲埠大马路近因修整渠道,掘出石狮一对,每只重约五百余斤。即着工人抬回公所,给赏银洋三元。此石狮不知何时之物,今日始发现。意者沉沉睡狮,至今方醒欤。是可为合埠人民前途贺矣。”该新闻除用70余字通俗易懂说明文字外,还配了一幅精美的黑白线描插图,生动还原了人们兴致勃勃围观香洲埠出土石狮的情景。

《时事报·图画新闻》为清光绪三十三年(1907年)上海时事报馆创刊发行的新闻画刊,主要以时事新闻图画的形式报道和记录光绪末年至宣统年间国内外朝野及奇闻趣事,真实展现了清末的历史风俗画卷,曾与《点石斋画报》《飞影阁画报》并称上海滩最著名的三大时事新闻画刊。

《石狮出现》整体构图以新闻事件为中心,画面疏密有致,恰到好处,内容印证的正是1909年至1912年间珠海“香洲开埠”这一重大历史事件。在中日甲午战争和八国联军的打击下,慈禧太后宣布实行新政,民间实业救国的呼声高涨,政府鼓励华侨回国投资。1908年12月,香山县王诜、伍于政、戴国安、冯宪章等一批具有远见卓识的商人积极响应国家“重商开埠”号召,联名向广东省劝业道(清代官署名,掌农工商矿及交通事务)申请建埠,希望振兴地方实业,安置归国华侨。

新闻开头所提“香洲埠大马路近因修整渠道”,其目的就是为了修建商埠,彼时商埠选址为珠海山场、吉大两乡交界处(即今凤凰北一带),面临大海,北枕群山,因其在香山境内,又靠近九洲洋,故取名为“香洲埠”。由于该地多为沙滩,为满足开埠通商需求,需修筑堤岸、疏浚水域。有趣的是,文中专门提及石狮“每只重约五百余斤”,为“抬回公所”,还花费了“银洋三元”。据估算,当时一块大洋约相当于现在的800元,为了把石狮抬回去,便需花费2400元,可见出土石狮之重、搬抬之艰。虽然这对石狮“不知何时之物”,来历和年代无从考证,但从插图一角,仍可窥见其雕刻质感和整体神态。石狮作蹲守之姿、怒目圆睁、狮口微张,头背部卷毛刻画逼真,形态庄严威武。在我国传统文化中,石狮一般被视作祥瑞和吉祥的象征,当时人们也认为,石狮的挖掘出土意味着中国这只沉睡的东方雄狮已经苏醒,必将昂首立于世界之林,也寄寓庆贺香洲开埠后将前途无量、繁荣兴盛。

正如人们所期待那样,1909年4月香洲埠破土动工后,短短一两年间便迅速崛起,营造了码头及十多条街道、1600多所房屋店铺。从珠海市档案馆馆藏“香洲开埠一周年”老照片(复制件)中,可以清晰地看到当时鳞次栉比的商铺和熙熙攘攘的人群。遗憾的是,1911年7月,一场延续6个小时的大火导致超过千间房屋被毁,加之清政府的腐败无能及各种历史原因,香洲埠发展从此停滞不前。

虽然香洲开埠如昙花绽放般消失在历史长河中,关于该对石狮的去向也暂未查到相关的档案或史料,但作为近代中国第一个“民办”商埠、唯一经朝廷谕批的“无税口岸”,香洲开埠不仅是万马齐喑的晚清社会难得的亮点,同时见证了珠海人为挽救民族危亡,实施实业救国的伟大壮举,其一代又一代传承下来的敢为人先、开拓进取的精神品格,激励着今人勇往直前、接续奋斗。

□ 马晓炜

“花雪随风不厌看,更多还肯失林峦。愁人正在书窗下,一片飞来一片寒。”初冬时节,重温唐代戴叔伦的《小雪》诗,仿佛又见一片片晶莹的雪花飞来,让我无限怀念与眷恋。

记得小时候,到了大雪纷飞的季节,全家人围着诗意的炉火,或盘点农事,或做些简单的手工,纵然外面天寒地冻,低矮的土坯为墙、麦秸缮顶的老房子里,却温暖如春。我和弟弟在外面疯玩够了,争相奔跑回来,吵嚷着要爷爷讲故事听。

于是,爷爷笑呵呵地给我们讲“桃园三结义”“武松打虎”“精忠报国”等各种评书故事,也饱含深情地讲“飞夺泸定桥”“智取威虎山”“狼牙山五壮士”等革命故事。我们依偎在长辈的身边,美美地吃着炭火里烤得松软香甜的红薯,听着爷爷的娓娓道来,别提多惬意了。爷爷苍老的声音带着奇异的力量,回荡在红彤彤的炉火间,亦回荡在我们心间。寒冷的冬天,我们从此不再感到漫长。

入学后,到了冬天,哪怕窗外寒风凛冽,有同学欢喜相伴,白天在热火朝天中度过,到了晚上,那寂静漫长的冬夜实在难熬。睡前,母亲用热水给我们泡了脚,还在我们的被窝里放了热烘烘的“暖瓶”,但我蜷缩在被窝里还是能听到北风呼啸和推动窗棂的声音,不觉寒意满床。此时,我和弟弟总是一边用脚争抢着“暖瓶”玩耍,一边背诵课堂上所学的内容,有时也相互讲课外书上读到的趣事,顿时将寒冷的夜闹得热气腾腾。经常是在父母甜蜜催促下,才意犹未尽地进入梦乡,一夜又一夜,慢慢迎来和煦的春暖。

参军入伍后,在“夏练三伏、冬练三九”的激情岁月里,那温暖的书香既是我心灵的寄托,又是我拼搏进取的不竭动力。窗外朔风劲舞,窗内书香浓郁,营房里充盈着春天般的气息。在寒冷的冬季,我和战友们围着一本本书籍“取暖”,虽然没有炉火带来的舒适体感,却也在阅读中与古今中外大师、贤者沟通灵魂,感受到了直抵心灵的融融暖意。正是这些珍贵书籍春风化雨般的滋养,使我们在一个又一个冰天雪地的日子里,守着大山、以苦为乐,使岁月散发出一缕缕醇美的书香。

暂时没有评论