背负故乡的土地行走

——读长篇小说《生命册》

□胡胜盼

著名作家李佩甫的长篇小说《生命册》曾获得茅盾文学奖。这部作品塑造了诸多丰满立体的人物形象,可以说这是一部厚重的、载有众多人物命运的“生命册”,而主人公吴志鹏是最特别也是最具有研究意义的人物。他是作品的叙述者,也是参与者,他的所见所闻和经历构成了小说的全部。

《生命册》讲述了吴志鹏从乡村走向城市最后情寄乡土的“变形”故事。小说主题词引用了泰戈尔的一句话:“旅客在每一个生人门口敲叩,才能敲到自己的家门;人要在外面到处漂流,最后才能走到最深的内殿。”这句话实际上是整部小说的主旨,作家希望通过主人公吴志鹏(丢儿)从乡村到城市的漂流,通过对身边人物的审视来探寻自己的家在何方,来探寻“自己最深的内殿”里隐藏的是何物,来实现对人物的精神拯救。李佩甫在反映现实的同时,更多关注的是作为精神主体的人,审视的是人的生存困境和精神困境。

吴志鹏的身世背景决定了其人生体验的复杂。他是个“丢儿”,吃百家饭长大的吴志鹏内心里对无梁村怀有一种特殊的感情。进入城市成为一名大学教师后的吴志鹏,原本不会逃离校园成为一个漂泊者。可是,一个个来自无梁村的电话、一件件想解决却未能解决的事,让渴望报恩的吴志鹏内心深感无力和愧疚,农村人的身份和知识分子的尊严撕扯着他,挣扎过后选择了逃离,成为了一个背弃无梁村及村民的人。辞职后的吴志鹏在金钱的引诱下逐渐放弃了知识分子的尊严和道德底线,以冠冕堂皇的借口骗自己出卖灵魂,用自己的聪明和文笔来换取物质需要。一步步地,从一个大学教师到小说“枪手”,到股票经纪人,到上市企业的老总,吴志鹏走向了自己的“变形”之路。经过物欲横流的浸染,“我”再也回不到当初那个朴素、守底线、重人情的吴志鹏了。然而,吴志鹏的“变形”之路并非出于自己主动选择,而是生存理想与生存现实的矛盾所逼。

相信读过《生命册》的读者对小说中另一男主骆驼跳楼自杀的场景印象深刻。吴志鹏和骆驼两人都想证明自己,都渴望在城市里扎根、生长、繁衍。理性的吴志鹏是骆驼内心欣赏的那种人,而骆驼是吴志鹏灵魂深处被压抑的另一个自己,他们之间相互参照、对抗与妥协。为什么结局是吴志鹏全身而退,骆驼自杀身亡?这是因为他“背后有高人”。看到最后读者会明白,吴志鹏背后的“高人”不是人,而是他对现代化进程中残酷的必然性持有的警觉和道德批判,是他对自己的反省与救赎。他背负着故乡的土地,背负着土地固有的沉重与苦难。在城市站稳脚跟、基本生存条件得到满足后,吴志鹏的性格发生“回归”,关注底层、心怀正义、回归底线,并且最终情寄乡土。

吴志鹏因为车祸一只眼睛失明,这样的写法是有象征意义的。“失明和发疯使诗人更接近世界的真实。”从某种意义上说,吴志鹏眼睛失明这种外在的身体困境,给他创造了自我反省的机会,让他可以超越肉体,静下心来看现实中的人和事,与心灵进行对话,进行完整的自我认知。同时,从另一个层面点出离开农村后的吴志鹏再也回不到农村了。外部的生态、人的行为和内在的社会意识的转变使得昔日无梁村的精神生态发生了根本性转变。传统意义上的乡土一去不复返。吴志鹏发现自己既没有融入城市,也没法回到故乡,他彻底变成了一个无家可归的人,就像树上掉落的树叶,被风一吹,不知飘向何处。

李佩甫曾说:“《生命册》写了一个人的五十年,我却用了五十年的心理储备和酝酿过程。《生命册》是我的内省书。”由背离土地到精神还乡,作者赋予吴志鹏强大的自省意识,使他能够在复杂的背景下坚守住知识分子最后的底线,从而对人生命运及个人追求进行深入思考,同时也透过吴志鹏的视角对知识分子的精神家园和原乡故土进行内省式探索。

——读散文集《锁在深处的蜜》有感

□李玉芹

《锁在深处的蜜》是作家迟子建的散文集。与以往作者笔下惯于呈现和描绘的故土风貌、人间烟火不同,这部散文集选择把生活气息暂时搁置于书页之外,而将作者多年来对于写作与读书的思考、感悟纳入字里行间。在这部散文集中,我们能真切地感受到作者如在河边认真捡拾贝壳的孩童般,怀着欣喜将自己精挑细选的璀璨明珠一股脑地捧至我们面前。因此,当我们打开这部散文集时,踏上的是作者的剖心之旅。

在这部散文集中,迟子建多次表达了自己对创作的部分观点。关于创作之初,她认为平淡的开始才会有灿烂的结局。在《我们的源头》一文中,她写道:“黑龙江就是从一个极北的充满和平之气的地方不动声色地走了出来,因为孕育了足够的能量,所以它越走越宽广,越走越悠长。”关于创作的信仰,她认为应如在《玉米人》一文中,作者曾遇到的那位不愿卖生玉米给作者的生意人一样,即便放弃现实的利益,也要坚持自己的信仰。在探讨关于长篇、中篇与短篇小说的创作时,她将短篇比喻为溪流、中篇比喻为江河、长篇比喻为海洋。她认为短篇应重视对激情的演绎,而中篇应注重对生活故事与风貌的挖掘。在谈到如何培养想象力时,她则倾向于书籍的滋养、各类艺术形式的启迪以及闲适心态下无边无际的冥想。

迟子建还写下了她在创作过程及人生经历中收获的一些感悟。比如,她不断改变却又回到原点的创作观。童年时,她认为世界就北极村那么大。等到了成年以后,去过更大的世界后,发现世界还是一座小小的北极村。这充分表明了作者的文学和人生的思考,与她的故乡、童年以及东北独特的自然地理环境紧密相连。又比如,她生活中所遇到的两场不同的屠宰,强烈的场景对比带给作者巨大震撼,引发的创作冲动成为其文学创作的最初动力。再比如,作者从达尔文的预言中,深切感受到文学创作犹如探寻丛林深处的花蜜,不管它藏得多么深,总会有与之相配的生灵发现它。

迟子建非常重视从其他文学作品中汲取营养。在《窗里窗外的世界》一文中,她写到读《尤利西斯》、读辛弃疾的词、读《日瓦戈医生》,感叹冬天是读书的好时节。在《“红楼”哀歌》中,她认为《红楼梦》是一部常看常新的书,深刻挖掘了人性的丰富性和复杂性,是一部值得永久回味的小说极品。此外,她还读诗歌与戏剧。有了研读诗歌与戏剧的经历,使得她回头阅读小说时比其他人更加留意那些精彩的肖像描写、风景描写与人物对话。

“心旅之痕,化作文字。”由作者的写作历程与生活经历凝聚而成的感悟之泉,不断浇灌其创作土壤,于北国冰封中开出一朵朵洁白绚丽的花朵。假如昨日我们观赏到的是极北世界里的朵朵冰花,那么今日我们触碰到的则是藏在冰花里的那颗跳动着的心脏。这种触碰源自作者内心深处的独白与呐喊,使读者的心更加贴近作者的心;这触碰亦是探寻丛林深处的花蜜,萦绕着叩击灵魂的回响。

——简评《去唐朝:帝王和帝国事》

□刘英团

“所谓历史,全部不过是两个问题,一个人的问题,一个事的问题。历史的记载,不外人与事。”在《去唐朝:帝王和帝国事》中,中国唐史学会会员、作家常华以唐诗为载体,切入历史的深处,不仅立体呈现了唐朝政治格局最初建构到最后崩塌的过程,并把唐诗的美与历史“大事件”结合起来,“史”与“诗”的融合,使得唐诗更具千古绝唱的韵味,唐诗意境与唐史情境的对照,彰显了诗人的宏大历史思考与民族精神在唐诗中的史诗化表达。

“诗歌不是对自然的单纯摹仿;历史不是对僵死事实或事件的叙述。历史学与诗歌乃是我们认识自我的一种研究方法,是建筑我们人类世界的一个必不可少的工具。”正如德国哲学家恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer)所言,唐诗唱出了唐史。读着唐诗,重返唐朝。从唐高祖李渊晋阳起兵,到年仅17岁的唐昭宣帝李柷被朱温鸩杀,近300年的大唐帝国,经历了傲然定鼎的肇始,四海升平的盛世,硝烟四起的兵乱,风流云散的末日,最终成为夹藏在史籍里的风声。

朝代更迭,瞬息万变。盛衰荣辱,顷刻之间。《去唐朝:帝王和帝国事》以“诗”为线,探寻了大唐王朝的沉浮起落,生动地展现唐朝在政治、经济、军事、文化、外交上的繁华与喧嚣。武德、贞观、神龙、开元、天宝、永贞……这些夹着风雷的年号,呈现了大唐帝国巨大的历史弈局、风云变幻及其历史细节。以诗咏史,诗史辉映。唐诗“四万八千九百余首,凡二千二百余人”,书写着帝王和帝国臣民们的悲欢、离合、得意、失意,还有他们的困境与突围、执着与放浪、追求与迷茫。

诗歌和历史有着紧密而难以割舍的关系,诗与史的结合,不是理论术语和语录与史料的组接,而是把诗中隐含的史揭示出来。在《去唐朝:帝王和帝国事》中,常华以唐诗为线索,搭建起“唐诗里的帝国”的样貌:“唐朝的繁荣决定了唐诗的繁华,而唐诗的繁华又记录了唐朝的繁华。”出新意于旧史之中,寄妙趣于文学之外。“诗”与“史”,“一个描写已发生的事,另一个描写可能发生的事。因此,诗比历史更具有哲学性,意义更重大,因为诗所陈述的事具有普遍性,而历史则陈述特殊的事。”亚里士多德认为,诗“所描写的事情带有普遍性”,而历史更多的是“叙述个别的事”。

史诗是一种文学体裁,“以诗证史,颇多新意。”正如陕西师范大学唐史研究所所长拜根兴教授所言,“诗史互证”是中国古代文史研究的重要方法,它既是传统的文学批评方法,也是中国历史写作的重要参照。

每一个历史的细节背后,都有一段波澜壮阔的史诗。从大唐开国到贞观之治,从废王立武到武周革命,从开天盛世到安史之乱,从元和中兴到甘露之变,从大中之治到晚唐衰亡,唐朝的“一切都和唐诗有关”。“离开唐诗,唐朝平淡无奇。因为唐诗,唐朝无与伦比。”在《去唐朝:帝王和帝国事》中,常华不仅讲述了平仄韵律中波澜壮阔的王朝兴衰,并以人们耳熟能详的诗歌展现了历史兴衰中蕴含着的诗韵。史诗与细节的完美集合,奠定了《去唐朝:帝王和帝国事》“区别于学界现有诸多唐史撰述的别样的唐史研究著作”的史学地位和学术价值。

笃定畅然抒文心

——访《说爨》作者湘刀文斌

□张映竹

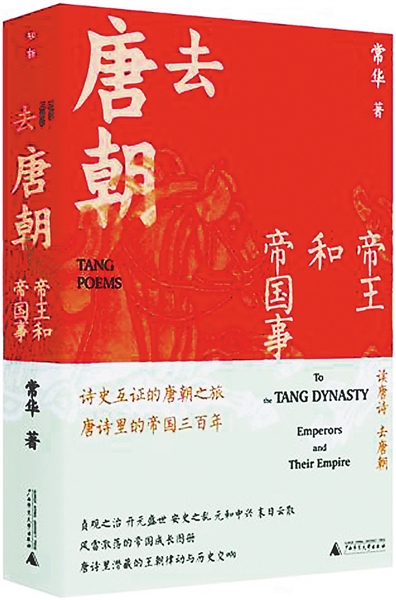

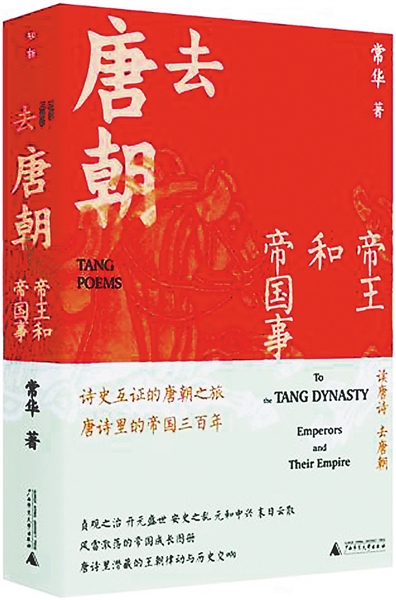

湘刀文斌爨体书法作品。

初见湘刀文斌,便给人留下了爽朗健谈的印象。“我是湖南人,取一个‘湘’字,‘刀’字是因为大家评价我雕刻东西利落有力、大开大合,便有了‘湘刀文斌’这个笔名。”

岁末年终,湘刀文斌带来了自己的新书《说爨》。该书用时近四年,是一本讲述爨文化历史,研究爨体书法理论,赓续中华传统文化的书籍。其中还收录了他近年来创作的66幅爨体书法作品。该书梳理挖掘了爨文化的起源、流传历程,提炼概括了爨文化的丰富内涵和独特神韵,解析了爨体书法的历史和形成,就爨体书法名家、如何写好爨体书法、爨体书法未来向何处去等内容进行了深入且生动的阐述,并创造性地提出了爨体书法风格分为“粤爨”和“滇爨”,进一步丰富了书法理论,为爨体书法爱好者提供参考和方向,在一定程度上填补了岭南地区缺少爨文化及爨体书法理论专著的短板。

谈起爨体书法,许多人都会感到些许陌生,但湘刀文斌如数家珍,娓娓道来。“我虽然也爱写隶书、行书,但对爨体书法更感兴趣。大家所熟悉的‘珠海博物馆’那几个字,便是爨体书法。”为了深入研究爨体书法发展的来龙去脉,从云南到北京,湘刀文斌遍访爨家古村新舍,对话爨氏后人,从文字形态到文化背景,从姓氏演变到人物风情,他用心探访爨书故事。

在位于珠海市香洲区吉大街道的湘刀文斌工作室里,悬挂着多幅他的书法作品。除此之外,这里还有不少以爨体为基础设计的文创产品,其中不乏湘刀文斌的得意之作。据他所说,其刻石过万方,临爨碑过三千张,研读书法碑文二十余通。“书法篆刻艺术,越是全身心投入,就越能在其中体会到乐趣与意义。”诗书一体,艺道并进。在他看来,“跨界结字”是书法和篆刻艺术创新的一个突破口,并因此形成了其独特的金石书法艺术风格。

平日里,湘刀文斌喜欢阅读,文史、书法类书籍均广为涉猎,也喜欢与书法艺术家交流,听取大家的意见,不断改进自己的创作手法。湘刀文斌说:“笔墨当随时代,除了让书法作品能够挂在墙上欣赏之外,还能衍生出各类文创产品,进而让更多人感兴趣、被吸引。”以书法篆刻为媒介,以文字文章为集成,以文创产品为载体,湘刀文斌潜心于爨文化的系统性整理、创造性转化、创新性发展和商品化流通,追求爨文化传播效应的最大化、最优化。

十余年来,从沉迷《爨宝子碑》《爨龙颜碑》碑书,到梳理爨体书法历史,进而研究爨文化并成为一名执着的爨文化研究者和传播者,湘刀文斌笔耕不辍,《小满艺术集》《湘刀文斌书法篆刻集》《湘刀文斌初爨〈金刚经〉》《〈金刚经〉——湘刀文斌篆刻作品》相继出版,尽显其追求书法篆刻艺术的文字美、线条美、构图美、刀法美、意向美的努力过程。他用一件件作品诠释着爨体之美,也传递着求索问道的精神,表达着他对艺术的无尽追求。

一路走来,湘刀文斌用过多少笔墨纸砚,还有刻刀、印石,可能只有他自己知道。“往后能每一两年写一本书,讲讲创作采风路上的见闻与收获,结识更多志同道合的朋友,便是一大幸事。”湘刀文斌说。

□林小兵

背负故乡的土地行走

——读长篇小说《生命册》

□胡胜盼

著名作家李佩甫的长篇小说《生命册》曾获得茅盾文学奖。这部作品塑造了诸多丰满立体的人物形象,可以说这是一部厚重的、载有众多人物命运的“生命册”,而主人公吴志鹏是最特别也是最具有研究意义的人物。他是作品的叙述者,也是参与者,他的所见所闻和经历构成了小说的全部。

《生命册》讲述了吴志鹏从乡村走向城市最后情寄乡土的“变形”故事。小说主题词引用了泰戈尔的一句话:“旅客在每一个生人门口敲叩,才能敲到自己的家门;人要在外面到处漂流,最后才能走到最深的内殿。”这句话实际上是整部小说的主旨,作家希望通过主人公吴志鹏(丢儿)从乡村到城市的漂流,通过对身边人物的审视来探寻自己的家在何方,来探寻“自己最深的内殿”里隐藏的是何物,来实现对人物的精神拯救。李佩甫在反映现实的同时,更多关注的是作为精神主体的人,审视的是人的生存困境和精神困境。

吴志鹏的身世背景决定了其人生体验的复杂。他是个“丢儿”,吃百家饭长大的吴志鹏内心里对无梁村怀有一种特殊的感情。进入城市成为一名大学教师后的吴志鹏,原本不会逃离校园成为一个漂泊者。可是,一个个来自无梁村的电话、一件件想解决却未能解决的事,让渴望报恩的吴志鹏内心深感无力和愧疚,农村人的身份和知识分子的尊严撕扯着他,挣扎过后选择了逃离,成为了一个背弃无梁村及村民的人。辞职后的吴志鹏在金钱的引诱下逐渐放弃了知识分子的尊严和道德底线,以冠冕堂皇的借口骗自己出卖灵魂,用自己的聪明和文笔来换取物质需要。一步步地,从一个大学教师到小说“枪手”,到股票经纪人,到上市企业的老总,吴志鹏走向了自己的“变形”之路。经过物欲横流的浸染,“我”再也回不到当初那个朴素、守底线、重人情的吴志鹏了。然而,吴志鹏的“变形”之路并非出于自己主动选择,而是生存理想与生存现实的矛盾所逼。

相信读过《生命册》的读者对小说中另一男主骆驼跳楼自杀的场景印象深刻。吴志鹏和骆驼两人都想证明自己,都渴望在城市里扎根、生长、繁衍。理性的吴志鹏是骆驼内心欣赏的那种人,而骆驼是吴志鹏灵魂深处被压抑的另一个自己,他们之间相互参照、对抗与妥协。为什么结局是吴志鹏全身而退,骆驼自杀身亡?这是因为他“背后有高人”。看到最后读者会明白,吴志鹏背后的“高人”不是人,而是他对现代化进程中残酷的必然性持有的警觉和道德批判,是他对自己的反省与救赎。他背负着故乡的土地,背负着土地固有的沉重与苦难。在城市站稳脚跟、基本生存条件得到满足后,吴志鹏的性格发生“回归”,关注底层、心怀正义、回归底线,并且最终情寄乡土。

吴志鹏因为车祸一只眼睛失明,这样的写法是有象征意义的。“失明和发疯使诗人更接近世界的真实。”从某种意义上说,吴志鹏眼睛失明这种外在的身体困境,给他创造了自我反省的机会,让他可以超越肉体,静下心来看现实中的人和事,与心灵进行对话,进行完整的自我认知。同时,从另一个层面点出离开农村后的吴志鹏再也回不到农村了。外部的生态、人的行为和内在的社会意识的转变使得昔日无梁村的精神生态发生了根本性转变。传统意义上的乡土一去不复返。吴志鹏发现自己既没有融入城市,也没法回到故乡,他彻底变成了一个无家可归的人,就像树上掉落的树叶,被风一吹,不知飘向何处。

李佩甫曾说:“《生命册》写了一个人的五十年,我却用了五十年的心理储备和酝酿过程。《生命册》是我的内省书。”由背离土地到精神还乡,作者赋予吴志鹏强大的自省意识,使他能够在复杂的背景下坚守住知识分子最后的底线,从而对人生命运及个人追求进行深入思考,同时也透过吴志鹏的视角对知识分子的精神家园和原乡故土进行内省式探索。

——读散文集《锁在深处的蜜》有感

□李玉芹

《锁在深处的蜜》是作家迟子建的散文集。与以往作者笔下惯于呈现和描绘的故土风貌、人间烟火不同,这部散文集选择把生活气息暂时搁置于书页之外,而将作者多年来对于写作与读书的思考、感悟纳入字里行间。在这部散文集中,我们能真切地感受到作者如在河边认真捡拾贝壳的孩童般,怀着欣喜将自己精挑细选的璀璨明珠一股脑地捧至我们面前。因此,当我们打开这部散文集时,踏上的是作者的剖心之旅。

在这部散文集中,迟子建多次表达了自己对创作的部分观点。关于创作之初,她认为平淡的开始才会有灿烂的结局。在《我们的源头》一文中,她写道:“黑龙江就是从一个极北的充满和平之气的地方不动声色地走了出来,因为孕育了足够的能量,所以它越走越宽广,越走越悠长。”关于创作的信仰,她认为应如在《玉米人》一文中,作者曾遇到的那位不愿卖生玉米给作者的生意人一样,即便放弃现实的利益,也要坚持自己的信仰。在探讨关于长篇、中篇与短篇小说的创作时,她将短篇比喻为溪流、中篇比喻为江河、长篇比喻为海洋。她认为短篇应重视对激情的演绎,而中篇应注重对生活故事与风貌的挖掘。在谈到如何培养想象力时,她则倾向于书籍的滋养、各类艺术形式的启迪以及闲适心态下无边无际的冥想。

迟子建还写下了她在创作过程及人生经历中收获的一些感悟。比如,她不断改变却又回到原点的创作观。童年时,她认为世界就北极村那么大。等到了成年以后,去过更大的世界后,发现世界还是一座小小的北极村。这充分表明了作者的文学和人生的思考,与她的故乡、童年以及东北独特的自然地理环境紧密相连。又比如,她生活中所遇到的两场不同的屠宰,强烈的场景对比带给作者巨大震撼,引发的创作冲动成为其文学创作的最初动力。再比如,作者从达尔文的预言中,深切感受到文学创作犹如探寻丛林深处的花蜜,不管它藏得多么深,总会有与之相配的生灵发现它。

迟子建非常重视从其他文学作品中汲取营养。在《窗里窗外的世界》一文中,她写到读《尤利西斯》、读辛弃疾的词、读《日瓦戈医生》,感叹冬天是读书的好时节。在《“红楼”哀歌》中,她认为《红楼梦》是一部常看常新的书,深刻挖掘了人性的丰富性和复杂性,是一部值得永久回味的小说极品。此外,她还读诗歌与戏剧。有了研读诗歌与戏剧的经历,使得她回头阅读小说时比其他人更加留意那些精彩的肖像描写、风景描写与人物对话。

“心旅之痕,化作文字。”由作者的写作历程与生活经历凝聚而成的感悟之泉,不断浇灌其创作土壤,于北国冰封中开出一朵朵洁白绚丽的花朵。假如昨日我们观赏到的是极北世界里的朵朵冰花,那么今日我们触碰到的则是藏在冰花里的那颗跳动着的心脏。这种触碰源自作者内心深处的独白与呐喊,使读者的心更加贴近作者的心;这触碰亦是探寻丛林深处的花蜜,萦绕着叩击灵魂的回响。

——简评《去唐朝:帝王和帝国事》

□刘英团

“所谓历史,全部不过是两个问题,一个人的问题,一个事的问题。历史的记载,不外人与事。”在《去唐朝:帝王和帝国事》中,中国唐史学会会员、作家常华以唐诗为载体,切入历史的深处,不仅立体呈现了唐朝政治格局最初建构到最后崩塌的过程,并把唐诗的美与历史“大事件”结合起来,“史”与“诗”的融合,使得唐诗更具千古绝唱的韵味,唐诗意境与唐史情境的对照,彰显了诗人的宏大历史思考与民族精神在唐诗中的史诗化表达。

“诗歌不是对自然的单纯摹仿;历史不是对僵死事实或事件的叙述。历史学与诗歌乃是我们认识自我的一种研究方法,是建筑我们人类世界的一个必不可少的工具。”正如德国哲学家恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer)所言,唐诗唱出了唐史。读着唐诗,重返唐朝。从唐高祖李渊晋阳起兵,到年仅17岁的唐昭宣帝李柷被朱温鸩杀,近300年的大唐帝国,经历了傲然定鼎的肇始,四海升平的盛世,硝烟四起的兵乱,风流云散的末日,最终成为夹藏在史籍里的风声。

朝代更迭,瞬息万变。盛衰荣辱,顷刻之间。《去唐朝:帝王和帝国事》以“诗”为线,探寻了大唐王朝的沉浮起落,生动地展现唐朝在政治、经济、军事、文化、外交上的繁华与喧嚣。武德、贞观、神龙、开元、天宝、永贞……这些夹着风雷的年号,呈现了大唐帝国巨大的历史弈局、风云变幻及其历史细节。以诗咏史,诗史辉映。唐诗“四万八千九百余首,凡二千二百余人”,书写着帝王和帝国臣民们的悲欢、离合、得意、失意,还有他们的困境与突围、执着与放浪、追求与迷茫。

诗歌和历史有着紧密而难以割舍的关系,诗与史的结合,不是理论术语和语录与史料的组接,而是把诗中隐含的史揭示出来。在《去唐朝:帝王和帝国事》中,常华以唐诗为线索,搭建起“唐诗里的帝国”的样貌:“唐朝的繁荣决定了唐诗的繁华,而唐诗的繁华又记录了唐朝的繁华。”出新意于旧史之中,寄妙趣于文学之外。“诗”与“史”,“一个描写已发生的事,另一个描写可能发生的事。因此,诗比历史更具有哲学性,意义更重大,因为诗所陈述的事具有普遍性,而历史则陈述特殊的事。”亚里士多德认为,诗“所描写的事情带有普遍性”,而历史更多的是“叙述个别的事”。

史诗是一种文学体裁,“以诗证史,颇多新意。”正如陕西师范大学唐史研究所所长拜根兴教授所言,“诗史互证”是中国古代文史研究的重要方法,它既是传统的文学批评方法,也是中国历史写作的重要参照。

每一个历史的细节背后,都有一段波澜壮阔的史诗。从大唐开国到贞观之治,从废王立武到武周革命,从开天盛世到安史之乱,从元和中兴到甘露之变,从大中之治到晚唐衰亡,唐朝的“一切都和唐诗有关”。“离开唐诗,唐朝平淡无奇。因为唐诗,唐朝无与伦比。”在《去唐朝:帝王和帝国事》中,常华不仅讲述了平仄韵律中波澜壮阔的王朝兴衰,并以人们耳熟能详的诗歌展现了历史兴衰中蕴含着的诗韵。史诗与细节的完美集合,奠定了《去唐朝:帝王和帝国事》“区别于学界现有诸多唐史撰述的别样的唐史研究著作”的史学地位和学术价值。

笃定畅然抒文心

——访《说爨》作者湘刀文斌

□张映竹

湘刀文斌爨体书法作品。

初见湘刀文斌,便给人留下了爽朗健谈的印象。“我是湖南人,取一个‘湘’字,‘刀’字是因为大家评价我雕刻东西利落有力、大开大合,便有了‘湘刀文斌’这个笔名。”

岁末年终,湘刀文斌带来了自己的新书《说爨》。该书用时近四年,是一本讲述爨文化历史,研究爨体书法理论,赓续中华传统文化的书籍。其中还收录了他近年来创作的66幅爨体书法作品。该书梳理挖掘了爨文化的起源、流传历程,提炼概括了爨文化的丰富内涵和独特神韵,解析了爨体书法的历史和形成,就爨体书法名家、如何写好爨体书法、爨体书法未来向何处去等内容进行了深入且生动的阐述,并创造性地提出了爨体书法风格分为“粤爨”和“滇爨”,进一步丰富了书法理论,为爨体书法爱好者提供参考和方向,在一定程度上填补了岭南地区缺少爨文化及爨体书法理论专著的短板。

谈起爨体书法,许多人都会感到些许陌生,但湘刀文斌如数家珍,娓娓道来。“我虽然也爱写隶书、行书,但对爨体书法更感兴趣。大家所熟悉的‘珠海博物馆’那几个字,便是爨体书法。”为了深入研究爨体书法发展的来龙去脉,从云南到北京,湘刀文斌遍访爨家古村新舍,对话爨氏后人,从文字形态到文化背景,从姓氏演变到人物风情,他用心探访爨书故事。

在位于珠海市香洲区吉大街道的湘刀文斌工作室里,悬挂着多幅他的书法作品。除此之外,这里还有不少以爨体为基础设计的文创产品,其中不乏湘刀文斌的得意之作。据他所说,其刻石过万方,临爨碑过三千张,研读书法碑文二十余通。“书法篆刻艺术,越是全身心投入,就越能在其中体会到乐趣与意义。”诗书一体,艺道并进。在他看来,“跨界结字”是书法和篆刻艺术创新的一个突破口,并因此形成了其独特的金石书法艺术风格。

平日里,湘刀文斌喜欢阅读,文史、书法类书籍均广为涉猎,也喜欢与书法艺术家交流,听取大家的意见,不断改进自己的创作手法。湘刀文斌说:“笔墨当随时代,除了让书法作品能够挂在墙上欣赏之外,还能衍生出各类文创产品,进而让更多人感兴趣、被吸引。”以书法篆刻为媒介,以文字文章为集成,以文创产品为载体,湘刀文斌潜心于爨文化的系统性整理、创造性转化、创新性发展和商品化流通,追求爨文化传播效应的最大化、最优化。

十余年来,从沉迷《爨宝子碑》《爨龙颜碑》碑书,到梳理爨体书法历史,进而研究爨文化并成为一名执着的爨文化研究者和传播者,湘刀文斌笔耕不辍,《小满艺术集》《湘刀文斌书法篆刻集》《湘刀文斌初爨〈金刚经〉》《〈金刚经〉——湘刀文斌篆刻作品》相继出版,尽显其追求书法篆刻艺术的文字美、线条美、构图美、刀法美、意向美的努力过程。他用一件件作品诠释着爨体之美,也传递着求索问道的精神,表达着他对艺术的无尽追求。

一路走来,湘刀文斌用过多少笔墨纸砚,还有刻刀、印石,可能只有他自己知道。“往后能每一两年写一本书,讲讲创作采风路上的见闻与收获,结识更多志同道合的朋友,便是一大幸事。”湘刀文斌说。

□林小兵

暂时没有评论