独立苍茫天地间

□ 潘 军

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

——陈子昂《登幽州台歌》

陈子昂这首《登幽州台歌》,句式上用了“楚辞体”,长短参差,且又直白,读起来不像是诗,像文。陈子昂是喜欢楚辞的,其《感遇诗》中就有一些地方直接化用了“离骚”或“九歌”,比如“袅袅兮秋风”之类。相对律诗,这首古风其实当时并不讨好,然而就这么平白的22个字,却成绝唱,流传至今。

幽州台即蓟北楼,遗址在今天北京市大兴区。春秋时燕昭王求贤若渴,筑此金台(置黄金于台上),以招揽天下贤良,燕国得以兴盛。在陈子昂看来,这是“前不见古人,后不见来者”的盛事,对燕昭王重用乐毅,燕太子丹礼遇田光,诗人充满着钦慕。再联想到当下,自己的良策不仅不被武则天采纳,反倒一度因所谓逆党株连下狱,实在是生不逢时,心中纳满苍凉与悲伤,于是便不禁“独怆然而涕下”了。

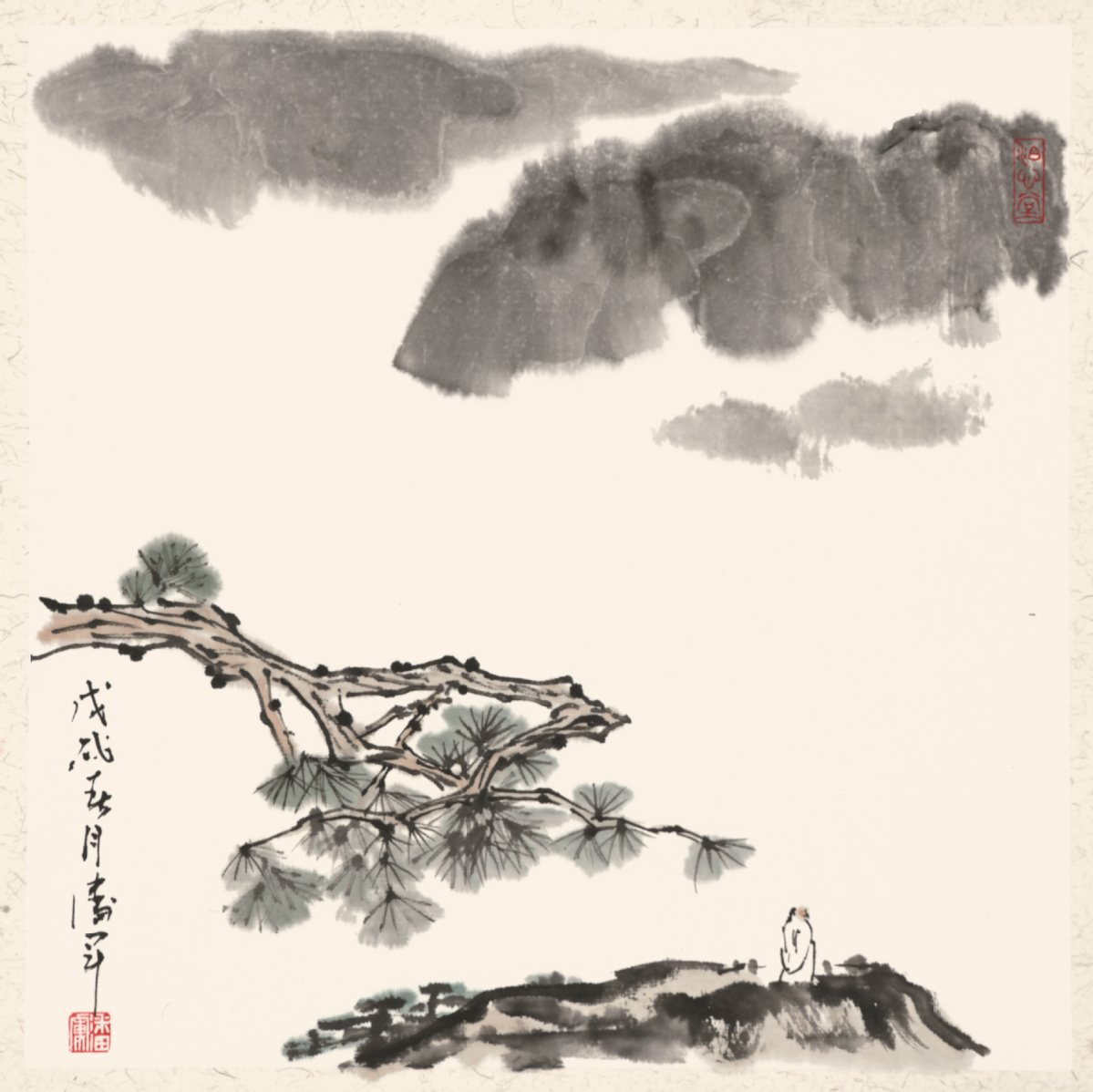

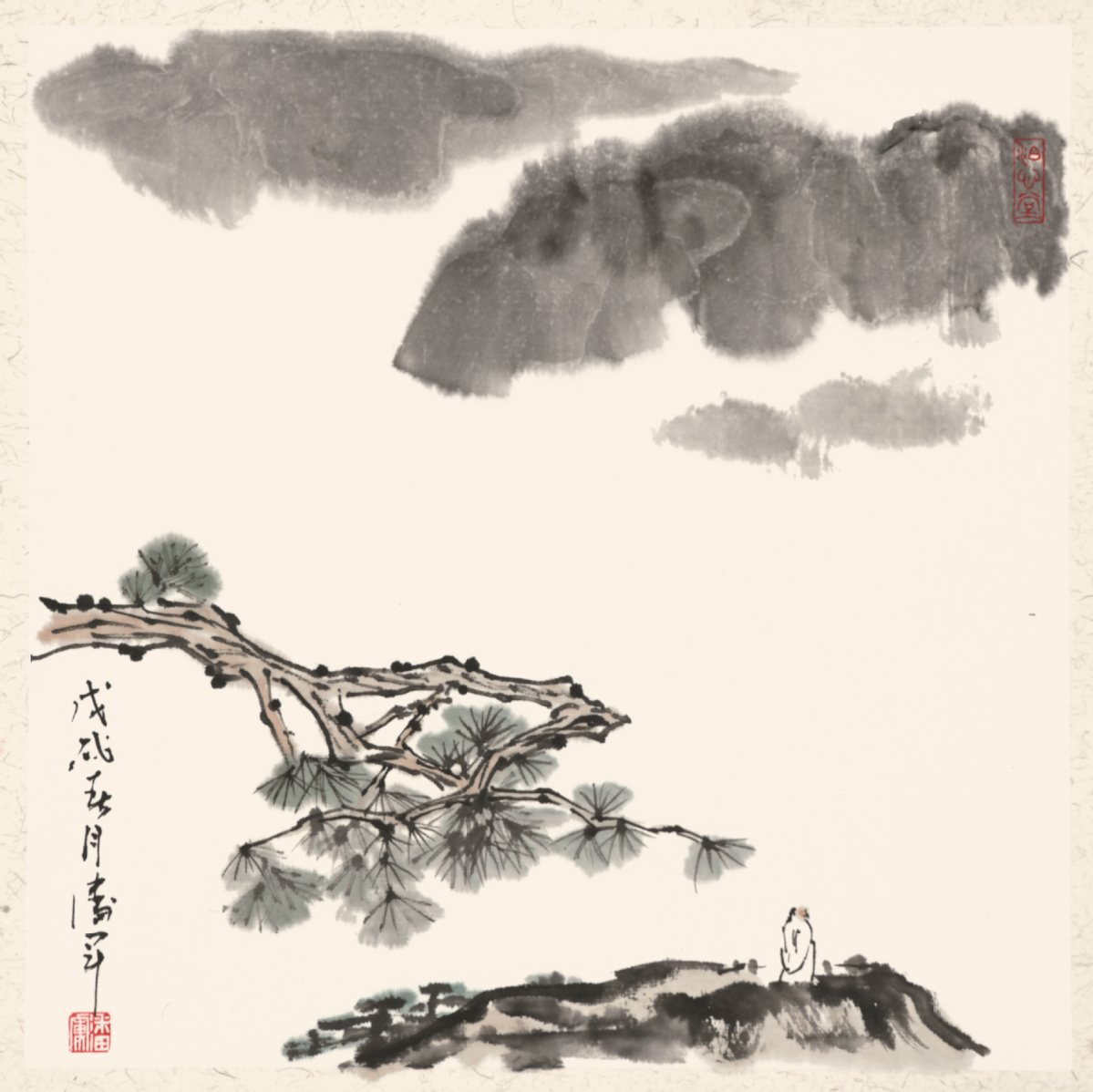

冬天的时候,我曾作过一幅晏殊词意图——“小园香径独徘徊”。那是我回故乡后所作的第一幅画,别致之处,是以小园中一块奇拙的山石作为主体。这有点偏离晏殊的词意,却是我的思想——人太渺小,命若琴弦,还比不了一块石头的生命力,存在即虚无。对酒当歌又能改变什么呢?其实作那幅画时,我已经想起了陈子昂这首《登幽州台歌》。显然,陈子昂这首诗不同于晏殊的那首《浣溪纱》,完全不同,也从未见过有人将这二者放在一起考量,但那一刻我确实是产生了这样的联想。于是就决定再作一幅,所以从这个意义上讲,眼下这一幅“陈子昂诗意图”应是前一幅的“姊妹篇”。

这幅画已经不是借题发挥,而是改题发挥了——把幽州台改作了山巅。既然“黄金台”的意义早已消失,陈子昂又何必再作幻想?诗人还是随我去趟山里,独立苍茫,尽管头顶乌云翻滚,毕竟还有松涛相伴;纵使眼前千丘万壑,毕竟视野更为广阔。我觉得,这样的情景,才能与那首千古绝唱相配。

在我看来,陈子昂这首诗的气魄之大,在于诗人以苍茫的天地作为背景,来衬托一个孤寂卑微的“我”,有洪荒之感,又仿佛贯穿古今。陈子昂是初唐时期的大诗人,是唐朝古文运动的先驱者,诗风遒劲飘逸,追摹建安、正始,反对南朝时期的绮丽之作,这对唐诗的发展,起到了不可忽视的推动作用。对此,位居“八大家”之首的韩愈曾有一句评价:国朝盛文章,子昂始高蹈。

这里的“高蹈”,意指超越,可见韩愈对陈子昂的肯定。然而这样“高蹈”的人物,却在现实中怀才不遇,而且身陷囹圄,悲怆可想而知。

自古有抱负的文人,即信奉“治国齐家平天下”的政治理念,并有“先天下之忧而忧”的情怀。某种意义上,一部中国古代史,其实就是一部帝王和文人的缠斗史,二者的关系千丝万缕,盘根错节,历朝历代生生不息。文人的理想其实很简单,无非是想展现自己的才华,无非是希望这才华受到帝王家的赏识,也无非是想以自己的这份才华推动国家的进步,最终与江山社稷融为一体,血脉相连,成为一束民族之光,照进历史,即所谓“立德立功立言”。

多年前,我就想写一部长篇小说,叫《中国·陶瓷》。事实上,这部小说已经写了几万字,至今还躺在电脑里。曾有人问我,为什么取这样一个名字?是因为“中国”和“陶瓷”同为一个英语单词吗?当然会有人说,中国的陶瓷从来就是世界第一,故以陶瓷指代中国,是一种荣誉。或许就是这样。但我的思考只是由此开始。

陶瓷——无论是陶还是瓷,本质皆为土,或者说大地赋予陶瓷以骨血——来自大地的某种土壤,比如高岭土,经过挖掘、化泥、反复地抟制、做成坯,再晾干、上釉、进窑,于烈火中进行烧制,最后成为陶瓷的作品。但是,陶瓷自诞生之日起,即有两种不可抗拒的命运——

粗劣的、低级的,成为民间实用的器皿;

精致的、高级的,成为宫廷的玩物。

作为玩物的陶瓷也有两种命运:珍藏或抛弃,甚至偶尔还会成为玩家情绪发泄的道具——大玩家气急败坏之际,摔件汝窑的瓶子,掼只定窑的碗,也很平常。于是作为玩物的陶瓷顷刻间成为一堆垃圾,扫地出门,回归于土地,从此默默无闻。匪夷所思的是,几百年乃至几千年后,这些埋藏于地下的、沦为碎片的陶瓷被人意外发现,便瞬间又成为一个民族的瑰宝——这是陶瓷的宿命?抑或文人的宿命?

毋庸置疑,《中国·陶瓷》的整体构思,即是想写成一部百年中国知识分子的心灵史。这也许是我最后的一部小说。我深知未来的日子里,这部小说的写作艰难,也时常怀疑自己的意志和气力,还能够坚持多久。

当然,我也会低声地对自己说:写下去。

潘军 1957年生于安徽怀宁,1982年毕业于安徽大学。主要文学作品有长篇小说《日晕》、《风》、《独白与手势》之“白”“蓝”“红”三部曲、《死刑报告》,以及《潘军小说文本》(6卷)、《潘军作品》(3卷)、《潘军文集》(10卷)、《潘军小说典藏》(7卷)等,并译介多种文字,多次获奖。其话剧作品有《地下》《断桥》《合同婚姻》(北京人民艺术剧院首演)、《霸王歌行》(中国国家话剧院首演),并先后赴日本、韩国、俄罗斯、西班牙、埃及、以色列等国演出,获第31届“世界戏剧节”优秀剧目奖。自编自导的长篇电视剧有《五号特工组》《海狼行动》《惊天阴谋》《粉墨》《虎口拔牙》《分界线》等。

独立苍茫天地间(国画)

景阳岭之雪

□ 马有福

景阳岭,乃宁张公路穿越祁连山之途中一隅山岭。与祁连山中的诸多山岭相比,并不险峻,也没有什么显著个性。但凡经过的人,却一眼难忘,一叫顺口。这就从此交响,路过时,还免不了停车驻足半晌,有事没事滞留一会儿,东张西望一会儿。于是有人问:这一截山岭,是否与武松打虎的传说有关?知情的人,就会把头一时摇成拨浪鼓:哪是哪,牛头不对马嘴。

民国版《大通县志》载:去县城西北二百三十里,居永安城之西。山势当阳,其色鲜丽,诚美景也。昔人掘地得金,其形如羊,故名。亦云金羊,景阳,其音相混,殆一山两名焉(刘运新修《大通县志》第一卷第34页)。

此说比较可信。因为就我所知,这一隅空山是古金场大梁的边地,几百年间,山下金客往来不绝,四季寻觅,视野中少不了作为大梁地平线的景阳岭。之于景阳岭会不会掘出一块形如羊的金子,则难以断定,甚至还有点不可思议。因为,金客们都知道,金子如非岩金,一般都会潜藏隐形于河谷地带,在山岭上显露一角的可能性很小。但作为金客视野里的高地,它始终是花儿艺术信手拈来的比兴熟词,在青海花儿里可作为非常显著的地域性标志:

景阳岭达坂卧牛河,

野马川河谷里羊多。

想您的日子里眼泪多,

我有心肠从金场里跑脱。

不过,这样的认定也只一家之言。关于景阳岭,还有人这样揣测:这不是祁连山里的一角牧地吗?游牧人有将羊群分成母羊群、羔羊群、羯羊群的习惯。而这里的气候条件差,适合牧放羯羊。在青海话里,羯,景,发音相似,因此也有可能是羯羊岭。

言之有理,没法推翻。

在西北,所有地名都是云遮雾罩,蒙古语、藏语等都曾打下了很深刻的烙印,汉语译音亦只是译音,我们无法一目了然地追根溯源。

且不管它了。反正驱车到此,我总在垭口里熄火逡巡一番。想不到这里的海拔3767米了。这里是门源县和祁连县的交界。风很大,哪怕是夏天,外地游客一旦到了这里,就会不由自主地抖着牙关换装照相。垭口,蓝底白字的海拔标牌。还有藏族人撒飞在风中的风马旗,使人想起这里驻牧的主体民族藏族以及他们坚守的信仰。再加上垭口山坡上顺势挂起的七彩经幡,就地砌筑的佛塔,随风点燃的桑烟,人处此境,有一种身在寺院的感觉。但这里的确不是寺院,这只不过是路上风景一隅。在青海,这样的景致多着去了,并不奇怪。可我奇怪的是,偌大祁连山里,峰顶都不积雪的季节里,这里为什么总爱下雪?在朗朗夏日,我几次遭遇雪封国道寸步难行的尴尬。每每这时,祁连交警就会适时出场,指挥车辆蠕动,这在深山里是不可想象的。

为此,我曾请教了青海师大的一位地理老师。他告诉我:在高原,这样的气候小区域很多,并不奇怪。这里多雪的原因是,景阳岭垭口西北草原一下子低陷,宛然锅底,形成不规整的盆地,整个气候就比周围暖和。可景阳岭垭口作为风靶,是个风的通道,天气一直很寒冷。冷热相遇,瞬间降雨雪,这很正常。

哦,正常。这是学理的解释。许久,我对景阳岭的知识就停留在这里,不曾有新的发现。可是,去年的河西走廊之行,让我回来时对景阳岭的认识有了新的突破。一如既往地停车,一如既往地逡巡。踩着脚底下的残雪积水,我忽然眼前一亮:这不就是黑河的源头之一吗?在河西走廊里洋洋洒洒的黑河水不就是我脚底下的这一片残雪一点一点汇聚、孕育出来的吗?自东西向,逶迤而去,西出八宝,最终汇入黑河东段支流之一,其源头此刻就在我的脚底。说不定,将来那一缕水波中还会跳动着我的体温。景阳岭的雪,还不只黑河的源头之一脉,也是从大梁流淌到大通河的一脉,说来说去还是黄河一脉的源头之一。

啊!这么神奇!站在两河源头,脚踏两河源雪,细嗅山风阵阵,我一时有一种完全融入了自然的感觉,完全打开了自己。

马有福 纪录片编导,主任编辑,青海省民间文艺家协会第五、六、七届副主席。编著有《大道至亲》等书籍十多部。在《天涯》《散文选刊》《青海湖》等发表作品150多万字。曾获中国新闻奖、青海省第五届文学艺术奖、西宁市十佳园丁等奖项。现居西宁。

初夏,登银瓶山(组诗)

□ 符 力

雨中登银瓶山

云雾浮沉,行走,领着

众岭与群峰。

涧流泄银,深潭涨水。

雨点从香樟叶尖跃下,滴在我的发梢,

也在我的手臂上开出花来。

走走停停,呼吸山林这部奇书的气息,

一个我在崖壁前伫立,另一个我,

已飞渡烟水蒙蒙的清溪湖,

行至群山之巅。

听到同伴的第二次呼喊,我才悠然

转身,随他们而去——

脚步轻盈,仿佛受了云托雾举。

这时候,当一个落伍之人,我

心甘情愿——他们看不出:那个家伙,

刚刚醒来,从

一树短萼仪花的梦中。

风雨山行

没有第二条路可走。雨水飞溅的

栈道上,我在举步前行——

保持速度,不能掉队落单;

小心谨慎,不能滑倒摔伤。

每走一步,都听见自己对自己的叮嘱。

草虫低语,流水突出深谷。

雨点敲打樟叶,也敲打我的伞子。

群山听见幽深的回声。

我听见自己对自己的叮嘱:

好好走下去,没有第二条路可走,

像出生,像撞入这个风雨时代。

进山

如果是我一人独行,我想登上银屏嘴,

就会一步步走到顶峰。

此时,我在夜行飞机上回想当日的情景:

车子朝山脚盘旋而下。雨水

在窗上描画自己的江山。

我在朋友的讲述里飞过天池和清溪湖。

满山的杜鹃花开,不是我的所见。

我所看到的,

只是紫烟阁隐隐约约的形影。

是的,我们在进山途中遇了雨,

我们纷纷躲进车厢里。

雨没有驱赶谁的意思。云雾

腾挪游弋,也没有挽留谁的意思。

处境

西边狂风席卷,这里雨晴未定。

是继续攀登,还是就此放弃?

吸烟的,低头吸烟;

提意见的,最终否定了自己。

透过雨帘,透过疏疏密密的叶片,

我从棚屋下抬头瞭望——

云雾在山间游走,他们想去哪里?

他们能去哪里?他们在那里出现又消失,

须臾间,魔法师完成了人间的表演。

鲜亮的城市

银瓶山,一个草木群居之地,

由谢岗、清溪、樟木头三个片区构成,

并不稀奇。

各种各样的亚热带草木在这里生长,

独立

又彼此牵系。每一种草,

每一棵树,都闪耀着绿光。

车子从山上返回城区,

正是雨过天晴之时。

我从滚滚人潮里,从林立的建筑上,

认出这个词:枝繁叶茂。

在风中,我还听见——

这座鲜亮的城市,不断地发出

山海的声音。

符力 1973年生,海南万宁人,《诗刊》编辑,中国诗歌学会副秘书长。著有诗集《奔跑的青草》《故乡千万里》。文学评论刊于《当代作家评论》《诗探索》《星星(诗歌理论)》。合作主编《21世纪诗歌精选》(2011)、《新时代诗歌百人读本》(2019)、《新诗(2000-2018)新中国诗歌史料整理与研究·作品卷》(2019)、《明月沧海的高蹈脚步——在1980年代写诗》(2023)等。曾获2012-2013年度“海南文学双年奖(新人奖)”。现居北京。

岭南风物(组诗)

□ 阿 翔

人在罗浮山计划

有时候天气的蔚蓝似乎不因

白云而察觉出移动的痕迹。

也不用说你比秋日的背景还熟路轻辙,

它本身的细节整齐而有序,适宜

草本偏向于南方的深邃。

听凭枯叶从我们的时间而落,

其实更需要人生修道。也有时候,

飞瀑撕开绿荫的阴影,显得

有些曲折,峰峦和洞溪

又一次突出比天空高远的眺望。

像是世事来自遥远。泛指的路线

总有一个比蜗牛漫长的爬行

还漫长的借口。但事实上——

人在风景才能得以回到自身,

造就了独具一格的互补之美。

正如这里水量充沛,并不限于

会长出风声里的果实。这没什么奇怪,

偶尔引用白云的有迹可循,

你无法想象我用死者的时间

换取比无枝可依更陌生的信赖。

更多时候,罗山和浮山

在我们有限的谈论中合而为一,

仿佛不曾存在过分裂。或者这么说吧,

要理解这一点最好的方式是,

我们曾以万籁的方式错过万籁俱寂。

途经岭南山村计划

此刻,下午为你准备好了

峰峦叠翠的时间,不出意外的话,

连同飞瀑插上白云的翅膀,至今尚未

降低比幽蓝更深的鸟鸣。

像是刚刚打过招呼,除了

山路婉转于比倾斜还倾斜,毕竟,

此处只接受唯一的班车,靠近

离你最近的是景致的倒影——

仿佛远离了尘世,给你带去

林木葱笼的静寂。几乎无需过渡,

岭南山中的下午已就足够久远,

一个秘密纵身,确乎比明清时期

更深入你的背影。有时候,

与其在初春信赖绿叶全部的孤独,

如果你愿意,不如恢复生命的

一种冲动,就像提前深受看不见的

雨中的启发。另一些时候,

如果没有记错,山村的途径自东向西,

比起你冥想时仿佛置身于云雾飘渺,

以此迷惑命运的回音。

登羊台山,寄友人

羊台山的暮色,在起伏的流逝中

扩展到溪谷与山脊相间的

错落有致,仿佛碧绿的美布满

生命的裂纹,天籁有密林野生的性情,

听上去有点像寂静的影子——

环绕着拟人的雀鸟。而你的远眺比空旷

更多介于白云和乌云之间,

仿佛有很大的区别。

风动之后,附近的水库带给

世界的一个很好的洁癖。在这里,

宽阔比壮观更能启发

潜在自然的召唤,甚至你会觉得你和

植物之间的关系还有回旋余地;

从青梅到银合欢,

轻颤的花影从未误解过

风景不迁就任何一次疏忽,自然的兑现

更像细雨跑过去安慰。

沿着不同的路线,插足蝴蝶的幽暗中,

沟壑很深,你随时保持

跨越的感觉。孤独反光出自我的放飞,

所以,稍微动静再大点的话,

曾被归入历史现象的东西可不一定

都属于风俗的裂变,

也包含着从现实返回

现场。如果还可以俯瞰,就意味着

超过了人生的冷静。

峭壁上的天边令晚霞靠近你,

更多的树还在巨大的僻静中,足够媲美

你去过的最美的林中花园;

很多时候,野草的别开生面莫过于

颜色越深,时光就越能捕到大地的眼神。

就好像处于一种恍惚:还从未有

一种遥远在羊台山留下过敞开的觉悟,

令漫游充满最有效的步骤。

阿翔 生于1970年。1986年写作,著有《少年诗》《一切流逝完好如初》《一首诗的战栗》《旧叙事与星辰造梦师》等诗集。参与编选《70后诗选编》(上下卷)等。现居深圳。

独立苍茫天地间

□ 潘 军

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

——陈子昂《登幽州台歌》

陈子昂这首《登幽州台歌》,句式上用了“楚辞体”,长短参差,且又直白,读起来不像是诗,像文。陈子昂是喜欢楚辞的,其《感遇诗》中就有一些地方直接化用了“离骚”或“九歌”,比如“袅袅兮秋风”之类。相对律诗,这首古风其实当时并不讨好,然而就这么平白的22个字,却成绝唱,流传至今。

幽州台即蓟北楼,遗址在今天北京市大兴区。春秋时燕昭王求贤若渴,筑此金台(置黄金于台上),以招揽天下贤良,燕国得以兴盛。在陈子昂看来,这是“前不见古人,后不见来者”的盛事,对燕昭王重用乐毅,燕太子丹礼遇田光,诗人充满着钦慕。再联想到当下,自己的良策不仅不被武则天采纳,反倒一度因所谓逆党株连下狱,实在是生不逢时,心中纳满苍凉与悲伤,于是便不禁“独怆然而涕下”了。

冬天的时候,我曾作过一幅晏殊词意图——“小园香径独徘徊”。那是我回故乡后所作的第一幅画,别致之处,是以小园中一块奇拙的山石作为主体。这有点偏离晏殊的词意,却是我的思想——人太渺小,命若琴弦,还比不了一块石头的生命力,存在即虚无。对酒当歌又能改变什么呢?其实作那幅画时,我已经想起了陈子昂这首《登幽州台歌》。显然,陈子昂这首诗不同于晏殊的那首《浣溪纱》,完全不同,也从未见过有人将这二者放在一起考量,但那一刻我确实是产生了这样的联想。于是就决定再作一幅,所以从这个意义上讲,眼下这一幅“陈子昂诗意图”应是前一幅的“姊妹篇”。

这幅画已经不是借题发挥,而是改题发挥了——把幽州台改作了山巅。既然“黄金台”的意义早已消失,陈子昂又何必再作幻想?诗人还是随我去趟山里,独立苍茫,尽管头顶乌云翻滚,毕竟还有松涛相伴;纵使眼前千丘万壑,毕竟视野更为广阔。我觉得,这样的情景,才能与那首千古绝唱相配。

在我看来,陈子昂这首诗的气魄之大,在于诗人以苍茫的天地作为背景,来衬托一个孤寂卑微的“我”,有洪荒之感,又仿佛贯穿古今。陈子昂是初唐时期的大诗人,是唐朝古文运动的先驱者,诗风遒劲飘逸,追摹建安、正始,反对南朝时期的绮丽之作,这对唐诗的发展,起到了不可忽视的推动作用。对此,位居“八大家”之首的韩愈曾有一句评价:国朝盛文章,子昂始高蹈。

这里的“高蹈”,意指超越,可见韩愈对陈子昂的肯定。然而这样“高蹈”的人物,却在现实中怀才不遇,而且身陷囹圄,悲怆可想而知。

自古有抱负的文人,即信奉“治国齐家平天下”的政治理念,并有“先天下之忧而忧”的情怀。某种意义上,一部中国古代史,其实就是一部帝王和文人的缠斗史,二者的关系千丝万缕,盘根错节,历朝历代生生不息。文人的理想其实很简单,无非是想展现自己的才华,无非是希望这才华受到帝王家的赏识,也无非是想以自己的这份才华推动国家的进步,最终与江山社稷融为一体,血脉相连,成为一束民族之光,照进历史,即所谓“立德立功立言”。

多年前,我就想写一部长篇小说,叫《中国·陶瓷》。事实上,这部小说已经写了几万字,至今还躺在电脑里。曾有人问我,为什么取这样一个名字?是因为“中国”和“陶瓷”同为一个英语单词吗?当然会有人说,中国的陶瓷从来就是世界第一,故以陶瓷指代中国,是一种荣誉。或许就是这样。但我的思考只是由此开始。

陶瓷——无论是陶还是瓷,本质皆为土,或者说大地赋予陶瓷以骨血——来自大地的某种土壤,比如高岭土,经过挖掘、化泥、反复地抟制、做成坯,再晾干、上釉、进窑,于烈火中进行烧制,最后成为陶瓷的作品。但是,陶瓷自诞生之日起,即有两种不可抗拒的命运——

粗劣的、低级的,成为民间实用的器皿;

精致的、高级的,成为宫廷的玩物。

作为玩物的陶瓷也有两种命运:珍藏或抛弃,甚至偶尔还会成为玩家情绪发泄的道具——大玩家气急败坏之际,摔件汝窑的瓶子,掼只定窑的碗,也很平常。于是作为玩物的陶瓷顷刻间成为一堆垃圾,扫地出门,回归于土地,从此默默无闻。匪夷所思的是,几百年乃至几千年后,这些埋藏于地下的、沦为碎片的陶瓷被人意外发现,便瞬间又成为一个民族的瑰宝——这是陶瓷的宿命?抑或文人的宿命?

毋庸置疑,《中国·陶瓷》的整体构思,即是想写成一部百年中国知识分子的心灵史。这也许是我最后的一部小说。我深知未来的日子里,这部小说的写作艰难,也时常怀疑自己的意志和气力,还能够坚持多久。

当然,我也会低声地对自己说:写下去。

潘军 1957年生于安徽怀宁,1982年毕业于安徽大学。主要文学作品有长篇小说《日晕》、《风》、《独白与手势》之“白”“蓝”“红”三部曲、《死刑报告》,以及《潘军小说文本》(6卷)、《潘军作品》(3卷)、《潘军文集》(10卷)、《潘军小说典藏》(7卷)等,并译介多种文字,多次获奖。其话剧作品有《地下》《断桥》《合同婚姻》(北京人民艺术剧院首演)、《霸王歌行》(中国国家话剧院首演),并先后赴日本、韩国、俄罗斯、西班牙、埃及、以色列等国演出,获第31届“世界戏剧节”优秀剧目奖。自编自导的长篇电视剧有《五号特工组》《海狼行动》《惊天阴谋》《粉墨》《虎口拔牙》《分界线》等。

独立苍茫天地间(国画)

景阳岭之雪

□ 马有福

景阳岭,乃宁张公路穿越祁连山之途中一隅山岭。与祁连山中的诸多山岭相比,并不险峻,也没有什么显著个性。但凡经过的人,却一眼难忘,一叫顺口。这就从此交响,路过时,还免不了停车驻足半晌,有事没事滞留一会儿,东张西望一会儿。于是有人问:这一截山岭,是否与武松打虎的传说有关?知情的人,就会把头一时摇成拨浪鼓:哪是哪,牛头不对马嘴。

民国版《大通县志》载:去县城西北二百三十里,居永安城之西。山势当阳,其色鲜丽,诚美景也。昔人掘地得金,其形如羊,故名。亦云金羊,景阳,其音相混,殆一山两名焉(刘运新修《大通县志》第一卷第34页)。

此说比较可信。因为就我所知,这一隅空山是古金场大梁的边地,几百年间,山下金客往来不绝,四季寻觅,视野中少不了作为大梁地平线的景阳岭。之于景阳岭会不会掘出一块形如羊的金子,则难以断定,甚至还有点不可思议。因为,金客们都知道,金子如非岩金,一般都会潜藏隐形于河谷地带,在山岭上显露一角的可能性很小。但作为金客视野里的高地,它始终是花儿艺术信手拈来的比兴熟词,在青海花儿里可作为非常显著的地域性标志:

景阳岭达坂卧牛河,

野马川河谷里羊多。

想您的日子里眼泪多,

我有心肠从金场里跑脱。

不过,这样的认定也只一家之言。关于景阳岭,还有人这样揣测:这不是祁连山里的一角牧地吗?游牧人有将羊群分成母羊群、羔羊群、羯羊群的习惯。而这里的气候条件差,适合牧放羯羊。在青海话里,羯,景,发音相似,因此也有可能是羯羊岭。

言之有理,没法推翻。

在西北,所有地名都是云遮雾罩,蒙古语、藏语等都曾打下了很深刻的烙印,汉语译音亦只是译音,我们无法一目了然地追根溯源。

且不管它了。反正驱车到此,我总在垭口里熄火逡巡一番。想不到这里的海拔3767米了。这里是门源县和祁连县的交界。风很大,哪怕是夏天,外地游客一旦到了这里,就会不由自主地抖着牙关换装照相。垭口,蓝底白字的海拔标牌。还有藏族人撒飞在风中的风马旗,使人想起这里驻牧的主体民族藏族以及他们坚守的信仰。再加上垭口山坡上顺势挂起的七彩经幡,就地砌筑的佛塔,随风点燃的桑烟,人处此境,有一种身在寺院的感觉。但这里的确不是寺院,这只不过是路上风景一隅。在青海,这样的景致多着去了,并不奇怪。可我奇怪的是,偌大祁连山里,峰顶都不积雪的季节里,这里为什么总爱下雪?在朗朗夏日,我几次遭遇雪封国道寸步难行的尴尬。每每这时,祁连交警就会适时出场,指挥车辆蠕动,这在深山里是不可想象的。

为此,我曾请教了青海师大的一位地理老师。他告诉我:在高原,这样的气候小区域很多,并不奇怪。这里多雪的原因是,景阳岭垭口西北草原一下子低陷,宛然锅底,形成不规整的盆地,整个气候就比周围暖和。可景阳岭垭口作为风靶,是个风的通道,天气一直很寒冷。冷热相遇,瞬间降雨雪,这很正常。

哦,正常。这是学理的解释。许久,我对景阳岭的知识就停留在这里,不曾有新的发现。可是,去年的河西走廊之行,让我回来时对景阳岭的认识有了新的突破。一如既往地停车,一如既往地逡巡。踩着脚底下的残雪积水,我忽然眼前一亮:这不就是黑河的源头之一吗?在河西走廊里洋洋洒洒的黑河水不就是我脚底下的这一片残雪一点一点汇聚、孕育出来的吗?自东西向,逶迤而去,西出八宝,最终汇入黑河东段支流之一,其源头此刻就在我的脚底。说不定,将来那一缕水波中还会跳动着我的体温。景阳岭的雪,还不只黑河的源头之一脉,也是从大梁流淌到大通河的一脉,说来说去还是黄河一脉的源头之一。

啊!这么神奇!站在两河源头,脚踏两河源雪,细嗅山风阵阵,我一时有一种完全融入了自然的感觉,完全打开了自己。

马有福 纪录片编导,主任编辑,青海省民间文艺家协会第五、六、七届副主席。编著有《大道至亲》等书籍十多部。在《天涯》《散文选刊》《青海湖》等发表作品150多万字。曾获中国新闻奖、青海省第五届文学艺术奖、西宁市十佳园丁等奖项。现居西宁。

初夏,登银瓶山(组诗)

□ 符 力

雨中登银瓶山

云雾浮沉,行走,领着

众岭与群峰。

涧流泄银,深潭涨水。

雨点从香樟叶尖跃下,滴在我的发梢,

也在我的手臂上开出花来。

走走停停,呼吸山林这部奇书的气息,

一个我在崖壁前伫立,另一个我,

已飞渡烟水蒙蒙的清溪湖,

行至群山之巅。

听到同伴的第二次呼喊,我才悠然

转身,随他们而去——

脚步轻盈,仿佛受了云托雾举。

这时候,当一个落伍之人,我

心甘情愿——他们看不出:那个家伙,

刚刚醒来,从

一树短萼仪花的梦中。

风雨山行

没有第二条路可走。雨水飞溅的

栈道上,我在举步前行——

保持速度,不能掉队落单;

小心谨慎,不能滑倒摔伤。

每走一步,都听见自己对自己的叮嘱。

草虫低语,流水突出深谷。

雨点敲打樟叶,也敲打我的伞子。

群山听见幽深的回声。

我听见自己对自己的叮嘱:

好好走下去,没有第二条路可走,

像出生,像撞入这个风雨时代。

进山

如果是我一人独行,我想登上银屏嘴,

就会一步步走到顶峰。

此时,我在夜行飞机上回想当日的情景:

车子朝山脚盘旋而下。雨水

在窗上描画自己的江山。

我在朋友的讲述里飞过天池和清溪湖。

满山的杜鹃花开,不是我的所见。

我所看到的,

只是紫烟阁隐隐约约的形影。

是的,我们在进山途中遇了雨,

我们纷纷躲进车厢里。

雨没有驱赶谁的意思。云雾

腾挪游弋,也没有挽留谁的意思。

处境

西边狂风席卷,这里雨晴未定。

是继续攀登,还是就此放弃?

吸烟的,低头吸烟;

提意见的,最终否定了自己。

透过雨帘,透过疏疏密密的叶片,

我从棚屋下抬头瞭望——

云雾在山间游走,他们想去哪里?

他们能去哪里?他们在那里出现又消失,

须臾间,魔法师完成了人间的表演。

鲜亮的城市

银瓶山,一个草木群居之地,

由谢岗、清溪、樟木头三个片区构成,

并不稀奇。

各种各样的亚热带草木在这里生长,

独立

又彼此牵系。每一种草,

每一棵树,都闪耀着绿光。

车子从山上返回城区,

正是雨过天晴之时。

我从滚滚人潮里,从林立的建筑上,

认出这个词:枝繁叶茂。

在风中,我还听见——

这座鲜亮的城市,不断地发出

山海的声音。

符力 1973年生,海南万宁人,《诗刊》编辑,中国诗歌学会副秘书长。著有诗集《奔跑的青草》《故乡千万里》。文学评论刊于《当代作家评论》《诗探索》《星星(诗歌理论)》。合作主编《21世纪诗歌精选》(2011)、《新时代诗歌百人读本》(2019)、《新诗(2000-2018)新中国诗歌史料整理与研究·作品卷》(2019)、《明月沧海的高蹈脚步——在1980年代写诗》(2023)等。曾获2012-2013年度“海南文学双年奖(新人奖)”。现居北京。

岭南风物(组诗)

□ 阿 翔

人在罗浮山计划

有时候天气的蔚蓝似乎不因

白云而察觉出移动的痕迹。

也不用说你比秋日的背景还熟路轻辙,

它本身的细节整齐而有序,适宜

草本偏向于南方的深邃。

听凭枯叶从我们的时间而落,

其实更需要人生修道。也有时候,

飞瀑撕开绿荫的阴影,显得

有些曲折,峰峦和洞溪

又一次突出比天空高远的眺望。

像是世事来自遥远。泛指的路线

总有一个比蜗牛漫长的爬行

还漫长的借口。但事实上——

人在风景才能得以回到自身,

造就了独具一格的互补之美。

正如这里水量充沛,并不限于

会长出风声里的果实。这没什么奇怪,

偶尔引用白云的有迹可循,

你无法想象我用死者的时间

换取比无枝可依更陌生的信赖。

更多时候,罗山和浮山

在我们有限的谈论中合而为一,

仿佛不曾存在过分裂。或者这么说吧,

要理解这一点最好的方式是,

我们曾以万籁的方式错过万籁俱寂。

途经岭南山村计划

此刻,下午为你准备好了

峰峦叠翠的时间,不出意外的话,

连同飞瀑插上白云的翅膀,至今尚未

降低比幽蓝更深的鸟鸣。

像是刚刚打过招呼,除了

山路婉转于比倾斜还倾斜,毕竟,

此处只接受唯一的班车,靠近

离你最近的是景致的倒影——

仿佛远离了尘世,给你带去

林木葱笼的静寂。几乎无需过渡,

岭南山中的下午已就足够久远,

一个秘密纵身,确乎比明清时期

更深入你的背影。有时候,

与其在初春信赖绿叶全部的孤独,

如果你愿意,不如恢复生命的

一种冲动,就像提前深受看不见的

雨中的启发。另一些时候,

如果没有记错,山村的途径自东向西,

比起你冥想时仿佛置身于云雾飘渺,

以此迷惑命运的回音。

登羊台山,寄友人

羊台山的暮色,在起伏的流逝中

扩展到溪谷与山脊相间的

错落有致,仿佛碧绿的美布满

生命的裂纹,天籁有密林野生的性情,

听上去有点像寂静的影子——

环绕着拟人的雀鸟。而你的远眺比空旷

更多介于白云和乌云之间,

仿佛有很大的区别。

风动之后,附近的水库带给

世界的一个很好的洁癖。在这里,

宽阔比壮观更能启发

潜在自然的召唤,甚至你会觉得你和

植物之间的关系还有回旋余地;

从青梅到银合欢,

轻颤的花影从未误解过

风景不迁就任何一次疏忽,自然的兑现

更像细雨跑过去安慰。

沿着不同的路线,插足蝴蝶的幽暗中,

沟壑很深,你随时保持

跨越的感觉。孤独反光出自我的放飞,

所以,稍微动静再大点的话,

曾被归入历史现象的东西可不一定

都属于风俗的裂变,

也包含着从现实返回

现场。如果还可以俯瞰,就意味着

超过了人生的冷静。

峭壁上的天边令晚霞靠近你,

更多的树还在巨大的僻静中,足够媲美

你去过的最美的林中花园;

很多时候,野草的别开生面莫过于

颜色越深,时光就越能捕到大地的眼神。

就好像处于一种恍惚:还从未有

一种遥远在羊台山留下过敞开的觉悟,

令漫游充满最有效的步骤。

阿翔 生于1970年。1986年写作,著有《少年诗》《一切流逝完好如初》《一首诗的战栗》《旧叙事与星辰造梦师》等诗集。参与编选《70后诗选编》(上下卷)等。现居深圳。

-我已经到底线啦-

暂时没有评论